ギャンブル依存症は、本人だけでなく家族にも大きな影響を及ぼす深刻な問題です。とりわけ見逃せないのが、依存症当事者の自殺リスクです。ギャンブル依存症ではうつ病などを併発しやすく、自殺のリスクが跳ね上がることが専門家から指摘されています¹。また、借金や失職、対人関係の破綻など人生の危機に直面し、「もう生きていけない」と追い詰められるケースも少なくありません。本記事は、ギャンブル依存症の家族や支援者を対象に、当事者の自殺リスク兆候を見極め、適切に対応するための知識と具体策をまとめました。家族としての苦しみに共感しつつ、現実的で冷静な判断ができるよう、専門情報に基づいて解説します。依存症は適切な治療と支援により回復可能な「病気」であり²、家族も決して一人で抱え込む必要はありません。命を守るために、まずは知ることから始めましょう。

1. 自殺リスクの危険サインの分類

ギャンブル依存症の当事者が発する自殺リスクのサインには、年齢・性別・職業・生育環境といった背景によりある程度の特徴があります。ここではそれぞれのカテゴリごとに、家族が注意すべき危険サインを整理します。いつもと違う言動や兆候にいち早く気づき、深刻化する前に対応することが何より重要です。

年代別の危険サイン(10代、20〜30代、40代以上)

10代(高校生〜大学生前半):近年、ギャンブル問題の低年齢化が進んでいます。実際、厚労省の調査ではギャンブル習慣の開始年齢が20代以下というケースが約8割に上ると報告されています³。未成年であってもオンライン賭博や違法ギャンブルに手を出し、奨学金やバイト代を賭けてしまう若者もいます⁴。そのため、10代の当事者の場合、学校生活の異変がサインになることが多いです。具体的には、成績の急低下や無断欠席の増加、進路への関心喪失など「将来への希望を失ったような態度」が見られます。また、家族に隠れてスマホで賭け事をしている素振り(深夜までスマホゲームに熱中、課金額の異常増加)や、金銭目的の嘘・盗み(例:「友達と遊ぶお金が必要」と頻繁に小遣いをせがむ、家の金品が消える)にも注意が必要です。10代は情緒不安定な時期でもあり、ギャンブルの敗北で一時的に感情が激昂したり落ち込んだりします。

20〜30代:社会人になりたての20代や働き盛りの30代は、一見すると自己責任で問題を処理できるように思えます。しかしこの年代は、オンラインカジノやスポーツ賭博など手軽に24時間ギャンブルに没頭できる環境にさらされており、短期間で深刻な依存状態に陥るケースが増えています¹。たとえばオンラインカジノでは4ヶ月程度で生活が破綻するほどのめり込む人もいるとの指摘があります¹。この年代の危険サインとしては、職場や日常生活での異変が目立ちます。例えば、遅刻や欠勤の増加、仕事の能率低下、金銭トラブル(同僚からの借金、不明瞭な出費)が挙げられます。実際に、競馬にのめり込んだ30代会社員の男性は「借金が1500万円に膨れ上がり、車に追突されて死ねたらと毎日のように考えていた」と証言しています⁶。「将来に希望が持てない」「人生をやり直せない」といった発言や、趣味だったことへの興味喪失、極端な睡眠不足・食欲低下などの鬱症状も見逃せません。また、20〜30代は結婚や子育て世代でもあります。家庭内不和や育児放棄(ギャンブル優先で家事育児をしない、家庭で孤立している)が見られる場合、当事者は強い自己嫌悪や孤独感を抱えている可能性があります。

40代以上:40代以降になると、ギャンブル歴が長期化し借金額や社会的損失が積み重なる傾向があります。実際、2017年時点の調査でギャンブル依存症が疑われる人の平均年齢は約46.5歳との報告があり³、中高年世代に問題が集中していました。40代以上の当事者が発するサインは、絶望感や社会的孤立の深まりが特徴です。例えば、「もう取り返しがつかない」「家族に迷惑をかけて生きている価値がない」といった悲観的・自己否定的な発言が増えます。また、長年の無理が祟り、勤続していた仕事を失ったり離婚に至ったりするケースもあります。その結果、住居や経済基盤を一気に失ってしまい、生活保護の利用や自己破産に至る人も少なくありません⁷。この世代では、身なりや健康の著しい崩れも危険サインです。ギャンブル以外に興味が向かず、歯磨きや入浴もしなくなるなど生活全般が荒廃している場合¹、心身ともに危機的状況です。また、中高年男性の場合、プライドの高さから「相談できず一人で抱え込む」傾向があり、ある日突然自死に及ぶリスクが指摘されています。一方で中高年女性の場合、元来ギャンブル人口は少なめですが、近年はオンラインの普及で増加傾向にあります。家族や周囲から孤立している女性が50代以降に静かにギャンブルにのめり込むケースもあり、周囲が気づいた時には多額の借金と深い鬱状態…ということも。

性別ごとの特徴(男性の傾向・女性の傾向)

男性の場合:ギャンブル依存症は男性に多い傾向があり(国内有病率は男性が約3.7%、女性0.7%との統計もあります⁸)、男性特有の危険サインも存在します。男性は一般に「弱音を吐くのが苦手」「問題が起きても助けを求めにくい」という傾向があり、そのぶん限界まで抱え込んでしまうリスクがあります。例えば一家の大黒柱である父親や夫が当事者の場合、借金問題や仕事の失敗を家族に隠し、「自分さえ居なくなれば…」と追い詰められてしまうケースがあります。実際に、家族に多額の借金を知られた中年男性が「保険金で返済したい」と自殺を図った例も報告されています(※匿名事例)。男性当事者のサインとしては、怒りや攻撃性の高まりが挙げられます。内面の不安や絶望感を上手く表現できず、イライラして暴言や物に当たることが増える人もいます。また、アルコールや他の嗜好に逃避する(やけ酒、過食など)行動も見られます。これらは一見「ただの性格の問題」「機嫌が悪いだけ」に見えるかもしれませんが、その裏には深い自己嫌悪や孤独が潜んでいます。男性は女性に比べて周囲も問題に気付きにくい傾向があり、「いつも通り会社に行っていたのにある日突然…」という最悪の事態にもつながりかねません。「男だから大丈夫」という油断は禁物です。

女性の場合:従来、ギャンブルは男性中心の世界でしたが、近年では女性の参加率も上昇しています⁹。ただし女性の場合、その問題が表面化しにくいという特徴があります。女性はスマホアプリやオンラインカジノなど「人目につかない場所」でギャンブルをする傾向が強く、周囲が依存症への移行に気付きにくいのです⁹。そのため、女性当事者のサインは一層繊細になります。まず注意したいのは、家族や友人からの孤立です。女性は「母親」「妻」といった役割期待が大きいため、自ら問題を打ち明けて助けを求めることをためらう傾向があります⁹。例えば主婦の方がギャンブルにのめり込んだ場合、家計が逼迫しても恥ずかしさから誰にも相談できず、一人で抱え込みます。家事の放棄や育児の異変(食事の用意をしない、子どもの送迎を忘れる等)は周囲が気づけるサインです。また、独身女性の場合も、仕事や交友を理由にされがちですが、生活リズムの乱れ(夜更かし増加や出社ギリギリの起床)、金銭感覚の変化(急に節約志向になる、または浪費が増える)などの変化が見られます。女性は男性以上にうつ病を併発しやすいとも言われ、「消えたい」「ごめんなさい」を繰り返すなど自己否定的な言動が増えたら要注意です⁵。一方で女性は周囲に気丈に振る舞おうとするケースもあります。「平気」を装っていても内心では深く傷ついていることが多いため、普段より無理に明るく振る舞っているような違和感にも敏感になる必要があります。特に、女性当事者が母親の場合は、子どもの安全にまで影響が及ぶケースがあり得ます。実際に海外では、母親がカジノに夢中になり幼児を車内に放置して死亡させた事故も報告されています⁹。

職業によるサインの違い(無職・フリーター・会社員・経営者 等)

無職・フリーターの場合:定職に就いていない当事者は、ギャンブルへの依存が生活全般を覆ってしまいがちです。昼夜逆転や長時間のパチンコ通い、スマホゲームへの課金など、生活リズムの極端な乱れがまずサインとして現れます。また、収入が不安定なため借金に走りやすく、「友人にお金を借りまくっている」「闇金から督促状が届く」といった状況に陥ることもあります。無職の当事者にとってギャンブルは現実逃避や退屈しのぎの手段になりやすく、周囲からの孤立も深刻です。家族と顔を合わせるのを避け、部屋に閉じこもったままオンライン賭博に耽っているケースでは、精神状態がかなり危険です。「働いても意味がない」「もう社会復帰は無理」といったセリフが聞かれたら、自殺念慮を抱えている可能性があります。実際、無職で引きこもり状態だった若者がネット賭博に全財産を失い、「未来が真っ暗」と遺書を書いていた例もあります(※支援団体の報告事例)。無職・フリーターの家族には「早く仕事を探して」と叱責したくなる気持ちもあるでしょう。しかし、その追い詰められた心理状態では、働く気力すら湧かなくなっている恐れがあります。

会社員(サラリーマン・公務員等)の場合:会社員の当事者は、表向ききちんと仕事を続けながら問題を深刻化させるケースが多々あります。周囲からは「普通に働いているし大丈夫」と思われがちですが、実際には勤務中もギャンブルのことで頭がいっぱいだったり、休憩時間にこっそり賭けたりしていることもあります。危険サインとしては、仕事上のトラブルや変調が挙げられます。例えば、ミスの頻発や成績の急降下、同僚とのコミュニケーション回避(飲み会やランチを極端に断る)などです。これは当事者が借金苦などで頭がいっぱいになり、人付き合いを避け始めている兆候かもしれません。また、勤務先の金銭を着服するという最悪の行動に出る例もあります。実際に、ギャンブル依存の20代男性が会社の金庫から現金を盗み逮捕されたケースでは、母親が「息子の異変に気づけなかった」と後悔しています⁶。会社員の場合、立場や体面を気にして家族にも相談できず、一人で追い詰められる傾向があります。突然の退職願提出や長期休職などがあれば、かなり深刻な状態と言えるでしょう。また、「もう会社に迷惑かけられない」「いなくなった方が職場も助かる」といった発言は、自殺を示唆する赤信号です。家族としては「仕事を辞めないで」「責任を果たして」と言いたくなりますが、当事者はすでに心が折れているかもしれません。

経営者・自営業者の場合:自身で事業を営んでいる当事者は、ギャンブルにより会社や店の経営資金を失うリスクがあります。経営者の場合、プライドや責任感が強く、「失敗を周囲に知られるくらいなら死んだ方がマシだ」という極端な思考に陥りやすいのが特徴です。危険サインとしては、事業運営上の異常が現れます。例えば、「最近売上金の入金が遅れている」「帳簿が合わない」「取引先との連絡を滞らせている」など、仕事ぶりに陰りが出てきます。また、自営業者が設備投資と偽ってギャンブルにつぎ込むケースもあり、家族が気付いた時には借金で事業が立ち行かなくなっていることもあります。経営者は孤独な立場でもあるため、悩みを相談できる相手がいないまま追い込まれる傾向があります。以前は社交的だった人が業界の集まりに顔を出さなくなった、趣味だったゴルフや旅行を急にやめた、といった場合、内心では経済的破綻への恐怖と恥辱感でいっぱいかもしれません。「このままでは社員や家族に顔向けできない」「自分のせいで皆不幸になる」という言葉が出たら、自殺念慮を抱いている疑いがあります。経営者の家族は、当事者が築いてきたものを守ろうと焦るかもしれません。しかし、失敗は誰にでもあり得ることを伝え、「あなたが生きていてくれることが一番大切」と安心させることが必要です。銀行や取引先への対応より先に、当人の命を守る行動をとりましょう。

育った家庭環境による特徴(機能不全家族、愛着障害、DV歴 等)

当事者が育ってきた家庭環境も、自殺リスクのサインに影響を与えます。幼少期の虐待や家族の不和を経験した人は、そうでない人に比べ依存症に陥りやすいだけでなく、自殺に追い込まれるリスクも高いことが知られています¹⁰。

機能不全家庭で育った場合:幼い頃から親の不仲やネグレクト、家庭内暴力などが日常だった人は、心に深い傷を抱えています。こうしたトラウマを負った当事者は、表面的には平静を装っていても内面では強い孤独感や自己否定感を持ちやすく、それが引き金となってギャンブルにのめり込むケースも多々あります¹⁰。危険サインとしては、感情表現の乏しさや過度な自立心が挙げられます。例えば、「悩みなんてないよ」と強がったり、困っているのに「大丈夫」と助けを拒んだりする態度です。これは幼少期から身につけた自己防衛でもあり、誰にも頼れないという思い込みが背景にあります。しかし心の中では「本当は誰かに気づいてほしい」という葛藤があるものです。家族としては、普段無表情な人がふと見せる涙や落ち込みに敏感になりましょう。本人が言葉にしなくても、深い絶望に沈んでいるかもしれません。また、機能不全家族出身の人は共依存的な傾向も持ちやすく、自分を顧みず相手に尽くすことで存在価値を見出そうとします。そのため、恋人や配偶者が離れていった際に一気に自殺リスクが高まることがあります。「〇〇がいないなら生きていけない」といった発言があれば要注意です。

愛着障害(アタッチメントの問題)がある場合:幼少期に十分な愛情を受けられなかったり、親との死別・離別を経験した人は、対人関係の土台となる「安心感」が弱いことがあります。そのため、大人になっても人を信じられない、生きづらさを感じるといった問題を抱えがちです¹⁰。ギャンブルはそんな心の穴を一時的に埋める手段になり得ますが、勝っても負けても虚しさが募り、自己嫌悪に陥りやすい傾向があります。愛着に問題を抱える当事者のサインは、極端な行動変化として現れることがあります。例えば、突然音信不通になったり、逆に夜中に延々と長電話をしてきたりといった極端さです。これは心が不安定になっている表れで、「どうせ誰も自分を分かってくれない」という絶望と「見捨てないでほしい」という叫びが同居しています。特にパートナーや親しい人との関係でトラブルがあった直後は危険です。自己破壊的な発言(「もう自分なんていなくなればいい」)や自己否定(「生まれてこない方が良かった」)が聞かれたら、真剣に受け止めましょう。愛着障害のある人は、自殺念慮を抱えても「どうせ助けてもらえない」と諦めてしまう傾向があります。そのため、こちらから根気強く声をかけ、「あなたの気持ちを知りたい」「独りにしないよ」と繰り返し伝えることが大切です⁵。

DV(家庭内暴力)被害歴がある場合:過去に配偶者や交際相手、親から暴力を受けていた当事者は、心的外傷後ストレス(PTSD)や深い心傷を負っている可能性があります。DV被害者は自己肯定感が著しく低く、「自分は愛される価値がない」「幸せになる資格がない」と思い込んでしまうことが少なくありません。その苦しみから逃れるため、ギャンブルやアルコールに依存するケースも多いのです¹⁰。DV被害歴のある当事者のサインは、強い警戒心や過敏な反応に現れます。急に物音に怯えたり、人混みを避けるようになったり、表情が硬くなる場面が増えたら注意が必要です。これはトラウマ記憶が蘇り、不安定になっている兆候かもしれません。また、DV被害者は「私は不幸になる運命だ」という無力感を抱えやすく、未来に希望を見いだせない発言が増えることがあります。例えば、「どうせまた酷い目に遭う」「生きてても仕方ない」といった言葉です。もし現在進行形でDVに晒されている場合は、更なる危機です。「死んで楽になりたい」という発言が出たら、一刻も早く安全を確保し、専門機関に繋げなければなりません。DVの影響下では正常な判断が難しく、自殺企図も衝動的に起こりえます。家族や支援者は、当事者が安心して話せる場を用意しつつ、「あなたのせいではない」ことを繰り返し伝えてください。必要に応じて警察やシェルターとも連携し、安全確保を最優先しましょう。

以上、年代・性別・職業・家庭環境と多面的に危険サインを見てきました。もちろん、人によってサインの出方は様々ですが、共通するのは「いつもと違う」変化です。家族だからこそ気付ける小さな異変を大切にしてください。「おかしいな」と感じた直感を信じることが早期介入の第一歩です。「まさかこの子が/この人が」と油断せず、最悪の事態を防ぐために疑わしい兆候はすべて真剣に受け止めるようにしましょう。

2. 危機対応のための具体的支援

ここからは、実際に家族や支援者が自殺の危機に直面したときの具体的な対応策について解説します。いざという場面ではパニックになりがちですが、事前に心構えと手順を知っておくことで冷静に対処できます。以下にモデルケースを複数提示し、それぞれで有効だった対応や会話例を紹介します。自殺の危機はケースごとに状況が異なりますが、共通するポイントは「相手の気持ちに寄り添い、決して一人にしないこと」です⁵。

ケース1:母親がギャンブル依存症の息子の異変に気づいた場合

状況:20代後半の息子が一人暮らし中。最近様子がおかしいと感じた母親がアパートを訪ねると、部屋は散らかり、息子は寝たきりのような状態。仕事も無断欠勤が続いているらしい。母の日にもらったプレゼントを見せながら、母親は声をかけることにしました。

会話の一例(声かけと傾聴):

- 母親:「このネックレス、あなたが初任給で買ってくれたやつだよ。大事にしてるんだからね。…最近、元気がないみたいだけど大丈夫?」

- 息子:「…ごめん。俺、本当にダメな人間なんだ」

- 母親:「そんなことないよ。何があったか、ゆっくり聞かせてくれる?」(*ここで母親は優しく隣に座り、息子の目線に合わせる)

- 息子:「会社でミスして、借金もあって…もうどうしようもない。消えたいよ」

- 母親:「消えたいと思うほど、辛いんだね…。お母さんは、あんたが生きていてくれるだけで本当に嬉しいんだよ。」

- 息子:「…。」(涙を流す)

- 母親:「一緒に何とか考えてみよう。借金のことも、仕事のことも、私も一緒に背負うから。一人で抱えなくていいのよ」

- 息子:「でも迷惑かけるし…」

- 母親:「迷惑なんて思わない。大切な息子なんだから。当たり前でしょ。専門の相談先もあるみたいだし、一緒に行ってみない?お母さんも一緒について行くから」

- 息子:「…うん。」

対応のポイント:このケースでは、母親が息子の「死にたい」という本音を否定せず受け止めたことが重要でした⁵。息子が「消えたい」と打ち明けたとき、母親は驚きや動揺を抑え、話をそらさずじっくりと耳を傾けました。「死んじゃダメ!」と否定から入るのではなく、「辛いんだね」と気持ちをそのまま認めることで、息子は「わかってもらえた」という安心感を得られます⁵。また、母親は自分の気持ち(生きていてくれるだけで嬉しい)を率直に伝えました。これは「あなたは一人じゃない、大切な存在だ」と感じさせる効果があります。さらに、具体的な支援策の提示も行いました。「一緒に相談に行こうか?」という提案に息子が頷けたのは、母親がそばについてくれる安心感があったからです⁵。行政の相談窓口や専門医療機関へは、一人ではなかなか行きづらいものですが、誰かが付き添えばハードルはぐっと下がります⁵。結果として、この息子さんは母親と共に精神保健福祉センターに相談し、治療と債務整理に向けて動き出すことができました。家族が取るべき行動は、まさにこの母親が示したように、「問いかける」「気持ちを受け止める」「一緒に考える」「専門機関へ繋ぐ」という一連の流れです⁵。特に男性の若者は「親に心配かけたくない」という思いから本音を隠しがちですが、親の真剣なまなざしは必ず届きます。重要なのは、相手が話し始めたら決して遮らず、最後まで聞く姿勢です。

ケース2:妻がギャンブル依存症の夫の自殺念慮に気づいた場合

状況:40代の夫がパチンコ依存で多額の借金を抱えている。妻は以前から心配していたが、夫は「大丈夫」の一点張り。しかしある夜、夫がぽつりと「俺が死ねば保険金で借金返せるな」と呟くのを妻が耳にした。深夜だったが、妻は思い切って夫と向き合うことにしました。

会話の一例(声かけと傾聴):

- 妻:「今、あなたが『死んだ方が…』って言ったの、聞こえたよ。そんなこと考えてたの?」

- 夫:「…ごめん、変なこと言って。忘れてくれ」

- 妻:「忘れないよ。私は本気で心配してるの。一人でそんな風に思いつめてたなんて…。」(*涙ぐみながら夫の手を握る)

- 夫:「借金が1500万もあって、もう無理だよ。俺がいなくなれば君と子どもに残せるお金が…」

- 妻:「お金より、あなたがいなくなる方がずっと嫌。借金は一緒にどうにかできるけど、命は戻らないよ」

- 夫:「でも…俺のせいで迷惑かけてる」

- 妻:「確かに驚いたし怒ったけど、それでも私はあなたに生きててほしいの。お願い、死にたいなんて言わないで」(*夫を抱きしめる)

- 夫:「…俺、生きてていいのかな」

- 妻:「もちろん。借金は専門の人に相談しよう。明日、一緒に消費生活センターに電話してみない?法律のプロに任せれば楽になれるかもしれない。」

- 夫:「こんな俺でも、いいのかな…」

- 妻:「夫婦じゃない。一緒に乗り越えよう。私は最後まであなたの味方だよ。」

対応のポイント:このケースでは、妻が夫の何気ない自殺ほのめかし発言(「死んだ方が…」)を聞き逃さず問いただした点が重要です。自殺を考えている人は、直接的にでなくとも何らかのサインやシグナルを発していることがあります⁵。妻は深夜にも関わらず話を切り出し、「聞こえたよ」と正面から向き合いました。これは勇気のいる対応ですが、タイミングを逃さずサインに気付いたらできるだけ早く話を聞くことが肝心です⁵。夫が最初「忘れてくれ」とかわそうとしましたが、妻は涙を見せつつ本気で心配している気持ちを伝えました。支援者自身が感情を示すことは場合によって有効です。「あなたがいなくなるなんて耐えられない」という妻の言葉は、夫にとって「自分は愛され必要とされている」という実感につながります。夫が感じていたであろう罪悪感や孤独感を和らげる効果があったと言えます。また、妻はお金より命の方が大事であることを繰り返し伝えました。借金問題で自殺を考える人は、「金銭的に詰んだ、自分が死ねば帳消しになる」と思い詰めがちですが、それがいかに家族にとって本意でないかを伝えることが大切です。さらに、妻は具体的な解決策として「消費生活センターに相談しよう」と提案しました。借金問題は専門家(弁護士、司法書士、消費生活相談員等)に相談すれば、自己破産や債務整理など道が開けます。本人が「死ぬしかない」と視野狭窄に陥っている時こそ、第三者の力を借りる提案は効果的です。「法律のプロに任せよう」という言葉に、夫は「こんな自分でもいいのか」と戸惑いましたが、妻は最後まで「あなたの味方」でいるという揺るがぬ姿勢を示しました。家族が支援する際、非難や説教は逆効果です。「だから言わないこっちゃない」などと責めれば、当事者はさらに自己嫌悪を深めてしまいます。この妻のように、怒りや悲しみの感情は適度に見せつつも、根底では相手を受け入れる姿勢を貫くことが重要です。抱きしめたり手を握ったりといったスキンシップも、有効な場合があります(ただし相手の性格や状況によりますので、拒否されたら無理強いしないこと)。結果的にこの夫婦は、翌日に一緒に専門窓口へ相談し、債務整理を開始するとともに夫は心療内科でうつ病の治療を受け始めました。

ケース3:友人が仲間の自殺願望に気づいた場合

状況:30代独身の男性(Aさん)がギャンブル仲間だった友人(Bさん)から深夜に電話を受けた。「今までありがとう」「もう疲れたよ」と弱音を吐くBさんに違和感を覚え、Aさんは急遽Bさんのアパートを訪ねた。Bさんは酒に酔って泣いており、手元には大量の睡眠薬のシートが…。驚いたAさんだったが、落ち着いて話を聞くことにした。

会話の一例(声かけと傾聴):

- Aさん:「電話もらって心配になって来ちゃったよ。飲んでたんだな…。一人で辛かっただろ?」

- Bさん:「…Aか。ごめんな、夜中に。俺もうダメみたいだ」

- Aさん:「ダメじゃないって。突然どうした?お前がそんな『ありがとう』なんて言うからビックリしたぞ」

- Bさん:「競馬もパチンコも全部ダメ、借金増えるばかり。生きてる意味ないよ…」

- Aさん:「借金か…。そりゃ辛いよな。でも死ぬ意味はもっとないぞ。お前が死んだら俺、悲しいじゃ済まないんだけど」

- Bさん:「…俺なんかいなくても誰も困らないよ」

- Aさん:「俺は困る!正直に言うけど、一人で死ぬなんてズルいぞ。置いてかれる方の気持ちも考えてくれよ…」(*敢えて少し強めの口調で)

- Bさん:「…そんなこと言われても…」

- Aさん:「悪い。でも本音だ。俺はお前に生きててほしい。借金もこの薬も、一緒に何とかしよう。今から24時間やってる病院に行かないか?その薬は俺が預かるよ。」

- Bさん:「病院…?」

- Aさん:「心配するな。救急車でも警察沙汰でもない。ただ専門の人に話を聞いてもらおう。俺も一緒に行く。お前が助かるなら何だってするからさ」

- Bさん:「…ありがとう。行ってみるよ。」

対応のポイント:友人同士のケースでは、家族以上に遠慮があったり、踏み込みをためらうことも多いでしょう。しかしAさんは、Bさんからの「今までありがとう」という普段と違う言葉を敏感に察知し、即座に駆けつけました。この判断はまさに正解で、「いつもと違う変化を見逃さない」行動と言えます⁵。現場でAさんは、Bさんの傍に腰を下ろし、「辛かっただろ?」と気持ちを推し量る声かけをしました。相手が話しやすいよう、水を向ける問いかけは効果的です。またAさんは、「死ぬ意味はもっとない」「俺は困る」といった自分の気持ちをぶつけるような言葉も発しています。家族ではない友人だからこそ、時にこのように強い言葉で心に訴えるアプローチも有効です。「一人で死ぬなんてズルい」というセリフにはハッとさせる力があります。自殺を考えている人は、自分がいなくなった後の周囲の苦しみまで思い至っていないことが多いものです。「置いていかれる方の気持ちを考えて」と伝えることで、Bさんは少し我に返ったかもしれません。ただし言葉選びには注意が必要で、非難する口調では逆効果です。この場合AさんとBさんが深い信頼関係で結ばれていたからこそ通じた面もあります。Aさんは強い言葉の後にすかさず、「それでも君に生きていてほしい」という愛情のこもったメッセージを続けました。そして、Bさんが持っていた大量の薬に気付くと、すぐさま病院への同行を提案しました。深夜だったため、24時間対応の精神科救急などを念頭に置いた対応です。実際、自殺の危機が切迫している場合、迷わず医療機関や警察に連絡することも選択肢です。ここで重要なのは、Aさんが「一緒に行く」と約束したこと、そして薬を「預かるね」とさりげなく手元から離す行動を取ったことです。自殺手段となりうるものを遠ざけるのは緊急時の鉄則です。またAさんは、「救急車でも警察でもない」とBさんを安心させつつ、「専門の人に話を」と説得しました。結果としてBさんは提案を受け入れ、Aさんに付き添われ病院で処置とカウンセリングを受け、一命を取り留めました。このケースから学べるのは、友人など家族以外の支援者でも、遠慮せず踏み込む勇気が命を救うということです。もしあなたの大切な友人が「ありがとう」「さようなら」など普段言わないことを言い出したら、ためらわずに「待って」と引き止めてください。夜中であろうと、相手の家に駆けつけたり、電話を繋いだまま朝を迎えたりするぐらいの支えが必要な時もあります。

以上のモデルケースを通じて、危機的状況での具体的な声かけ・傾聴・専門機関への繋ぎ方を見てきました。共通して言えるのは、相手の「死にたい」という気持ちを頭ごなしに否定せず、一度受け止めてあげることです⁵。「死にたいなんて言うな!」ではなく「それほど辛いんだね」と認めることで、当事者は「わかってくれた」と感じ、次の言葉を続けられます。また、話を遮らずにじっくり聴くことも重要でした。人は自分の苦しみを分かち合えただけで心が軽くなるものです。「ひとりじゃない」と実感できれば、生きる選択肢が見えてきます⁵。

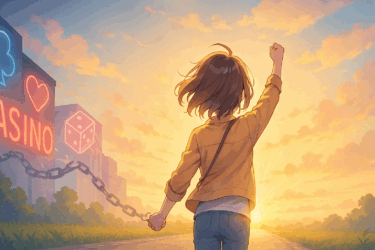

さらに見逃せないのは、専門機関や制度への橋渡しです。ギャンブル依存症の場合、精神科治療だけでなく経済的・法律的支援も必要になることが多いです。借金の肩代わりを家族がするのは厳禁です。それでは問題を先送りし、依存を長引かせてしまいます¹¹(家族が愛情から借金処理を代行することを「イネイブリング(甘やかし)」と言い、専門家は避けるよう指導しています¹¹)。その代わりに、本記事で紹介したような行政の相談窓口(精神保健福祉センター、消費生活センター、地域包括支援センター等)や、医療機関(メンタルクリニック、依存症専門外来)を上手に活用しましょう。厚生労働省や各自治体は、「ギャンブル等依存症専門相談窓口」を設置しています⁷。また、自助グループへの参加も大きな助けになります。ギャンブル依存症本人の自助グループである「GA(ギャンブラーズ・アノニマス)」や、家族向けの「ギャマノン」「GAFA」などでは、同じ悩みを持つ仲間同士で支え合っています¹²。モデルケース1の息子さんもGAに通い始めたことで仲間の存在を支えに断博へ向かえたとのことでした⁶。読者であるご家族・支援者の方自身も、ぜひ一人で抱え込まずに家族会や専門家のカウンセリングを利用してください。依存症患者本人だけでなく、支える家族もまた大きなストレスと危険(家族自身が鬱状態になり自殺リスクが高まることもあります¹⁰)を抱えています。

おわりに:家族・支援者の皆様へ

本記事では、ギャンブル依存症の当事者が発する自殺リスクのサインを様々な角度から整理し、危機的状況での具体的な対応策を述べました。読者である家族・支援者の方々は、決して当事者を見捨てず、しかし決して一人で背負い込まないでください。ギャンブル依存症は「意思の弱さ」ではなく、脳の病気であり²、適切な治療と支援で回復は十分に可能です²。当事者に寄り添い、命を最優先に守りつつ、専門機関と連携して問題解決にあたれば、必ず希望は見えてきます。つらい状況の中、本記事を最後まで読んでくださったあなた自身も、大変な勇気と優しさの持ち主です。どうか自分を責めすぎず、時には周囲に助けを求めながら、一歩ずつ前に進んでください。あなたの大切な人が再び笑顔を取り戻し、平穏な生活へと回復していくことを心から願っています。

最後に、自殺リスクを簡易的に判断するチャートを用意しましたので、参考までにご活用していただければ幸いです。ただしあくまでも参考情報ですので、適切な専門機関へのご相談を第一優先にしてください。

自殺リスク・チェック(依存症の家族・支援者向け)

所要 3〜5 分 / 設問 24 問

緊急:具体的な計画や手段がある等の危険を感じたら、今すぐ 119 または #いのちSOS 0120-061-338。

参考文献

- 「〖ギャンブル依存症〗歯を磨かなくなる!?うつ病を合併することも… 圧倒的に“生活の破綻”が早い『オンラインカジノ』 依存症克服には「怒らない仲間」「成功体験」《専門家解説》」

MBSニュース特集(2025年2月26日放送) (MBS 毎日放送) - 「ギャンブル等依存症でお困りの皆様へ」

消費者庁 / 厚生労働省(2020) (内閣府風しん対策情報サイト, 厚生労働省) - 「第4回 ギャンブル依存症問題に巻き込まれる若者たち」

教育新聞, 田中紀子(2025年3月31日) (教育新聞) - 「ギャンブル障害および関連問題の実態調査(第7回 依存症対策推進関係者会議資料)」

内閣官房 / 久里浜医療センター(2021) (久里浜医療センター) - 「悩みを抱える人の力になるには?」

京都自死・自殺相談センター Sotto(2022) (京都ジャスコ) - 「借金が1500万に…死にたい 当事者・家族を苦しめる“ギャンブル依存症”の実態」

RSK山陽放送 ニュース特集(2022年5月18日) (TBS NEWS DIG) - ギャンブル等依存症の相談先一覧(PDF)

厚生労働省(2021) (厚生労働省)

- 「横浜市依存症支援者向けガイドライン資料」

横浜市(2025年4月提供のガイドラインページ) (横浜市公式サイト) - 「我が国におけるギャンブル等依存に関する疫学調査(全国調査結果)」

久里浜医療センター(2017) (久里浜医療センター) - 「依存症についてもっと知りたい方へ」

厚生労働省(最新) (厚生労働省) - 「依存症支援者向けガイドライン(冊子版)」

横浜市健康福祉局(入門・支援者向け) (岩手県公式ウェブサイト) - 「依存症の理解を深めよう。回復を応援し受け入れる…関連団体」

厚生労働省(自助グループや家族会の紹介ページ) (回復を受け入れ、応援する社会へ 依存症情報サイト) - 「依存症家族のカウンセリング(CRAFT手法)」

IAP横浜相談室 サイト(家族向け支援情報) (iap-counseling.jp)