ギャンブル依存症や買い物依存症、スマホ(スマートフォン)依存症、恋愛依存症といった行動の依存症は、一見まったく異なる問題に見えます。しかし、これらには脳内メカニズムや心理的特徴に共通点があり、ある依存から別の依存に“乗り換え”てしまう(クロス・アディクション)リスクも指摘されています 。本記事では、それぞれの行動依存症の定義と特徴、共通する脳科学的メカニズム、ギャンブル依存症から他の依存症への乗り換えが起こるシナリオと理由、そしてそれが回復に及ぼすリスクと逆に回復過程で一時的に役立つ場合(ハームリダクション)について考察します。また、新たな依存への移行を見極め対処する実践的戦略について、最新の知見に基づき解説します。対象は当事者だけでなく、家族や支援者の方々も含みます。

代表的な行動依存症の定義と特徴

- ギャンブル依存症(賭博依存症): 金銭を賭けたギャンブル行為に繰り返しのめり込み、コントロールが効かなくなる状態です。損失を重ねてもギャンブルをやめられず、借金や家庭・仕事への支障といった深刻な結果を招きます。医学的には「病的ギャンブリング(ギャンブル障害)」として知られ、DSM-5(精神疾患の診断基準)では物質依存と同じ「嗜癖性障害」に分類されています 。これは行動依存症が物質依存症と同様の脳内メカニズムを持つことが明らかになったためです 。

- 買い物依存症(ショッピング依存症): 必要性や支払い能力を超えて買い物を繰り返してしまう衝動制御の障害です。欲しくもない物を大量購入したり、浪費による経済的破綻の危機に陥っても買い物行動を止められません。正式な精神疾患の診断カテゴリには含まれていませんが、行動嗜癖の一種として研究・対策が進められています 。実際、病的ギャンブルやインターネットゲーム障害と同様に、買い物依存も治療・自助グループの対象となっています 。日常生活上必要な行為である買い物が量的に極端化した状態であり、本人の生活や対人関係に重大な支障をきたします。

- スマホ依存症(スマートフォン依存症): スマートフォンの使用を自制できず、日常生活に支障が出ている状態です。SNSやゲーム、動画視聴などに没頭し、時間の浪費や睡眠不足、対人関係の疎遠が生じてもやめられません。こちらも医学的な正式診断名ではありませんが、「インターネット依存症」「ネットゲーム依存症」の一形態として注目されています。過度なスマホ使用は精神的・認知的な健康問題(抑うつ、不安、注意力低下など)や衝動性の高さとも関連することが報告されています 。若年層を中心に社会問題化しており、WHOによるゲーム障害の認定(ICD-11)なども含め研究が進んでいます。

- 恋愛依存症: 特定の恋愛関係やロマンスに極端に執着し、自分の生活より恋愛を優先してしまう状態です。正式な診断名ではありませんが、恋愛による高揚感に依存し、相手への過度なのめり込みや関係維持のための犠牲(学業や仕事の放棄、DV関係から離れられない等)を伴います 。脳内では他の依存症と同様にドーパミンなどの物質が関与しており 、恋愛中の「ときめき」は脳の報酬系を刺激します。誰もが持つ自然な恋愛感情ですが、恋愛依存症ではその快感を求めるあまり自己制御が利かなくなり、日常生活が破綻するケースもあります 。アルコールやギャンブルと同様に脳内報酬回路の過剰な活性化と依存状態が起こりうることが指摘されています 。

共通する脳内メカニズムと心理学的特徴

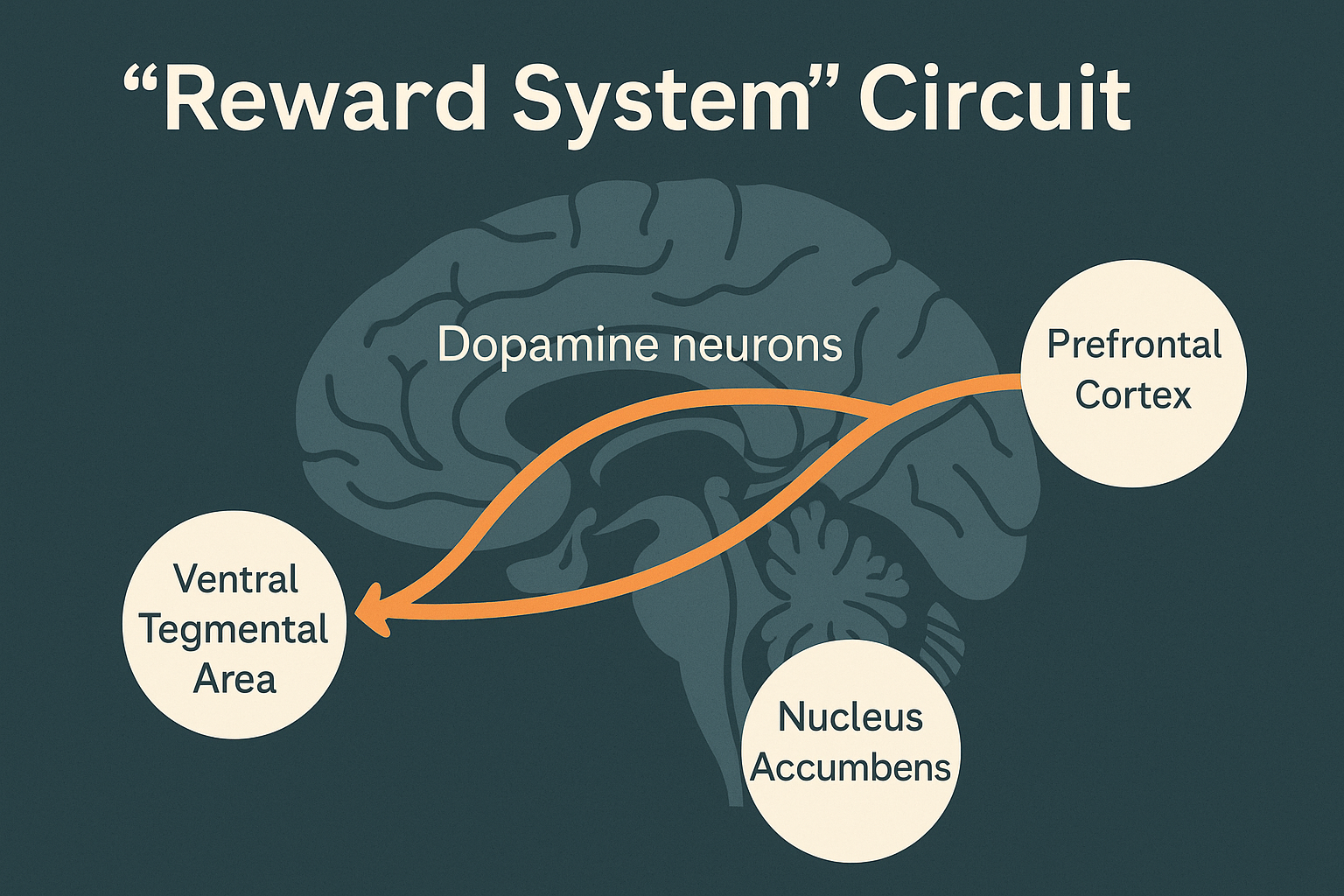

図: 脳内の「報酬系」回路。腹側被蓋野(Ventral Tegmental Area; VTA)から側坐核(Nucleus Accumbens)および前頭前野へドーパミン神経が投射し、刺激に対する快感(報酬)を生じさせる。依存症ではこの経路が過剰に活性化する。

これら行動依存症は脳の報酬システムに共通のメカニズムがあります。いずれの依存行動でも、行為中に強い快感やスリルを感じた際、脳内でドーパミンと呼ばれる神経伝達物質(俗に「快楽物質」)が大量に放出され、報酬系回路が活性化します 。腹側被蓋野から側坐核へのドーパミン神経経路の働きで強い快感(報酬)や高揚感がもたらされ、それが扁桃体などにも伝わって「もっとそれをしたい」という動機づけが生じ、行動の**正の強化(快感による学習)**が起こります 。言い換えれば、ギャンブルにせよ買い物や恋愛にせよ、本人が本当に求めているのは行為そのものよりも脳内ドーパミンの快感だとも言えます 。一方で、行動の直後には緊張からの解放感や安堵感が得られるため(負の強化)、さらにその行動に依存してしまうという悪循環も共通しています 。

また、この報酬系の学習効果により、関連する環境の手がかり(場所、物、人、感情など)が条件づけられて強い誘因となる点も共通です。例えば、ギャンブル依存の人はパチンコ店の看板や軍資金となる現金を見ると強い衝動に駆られますし、恋愛依存の人は恋愛を連想させる音楽やSNS通知で感情が大きく揺さぶられるかもしれません。脳内では過去の快感と結びついた刺激や状況が記憶され、再びそれに遭遇するとドーパミン系が活性化してしまうのです 。この条件反射的な反応が渇望(クレイビング)を呼び起こし、理性では有害と分かっていても抗い難い誘惑となります。

さらに、衝動制御の障害もあらゆる依存症に共通します。繰り返し依存的行動を続けることで、快感に対する脳の反応が敏感になる一方、ブレーキ役である前頭前野の機能が低下していきます 。その結果、欲求を抑える力が弱まり、「やめよう」という理性的判断よりも報酬を求める衝動が勝りやすくなるのです 。実際、依存症の人は強い渇望や衝動に襲われると自己コントロールが著しく難しくなります 。これは物質依存でも行動依存でも共通してみられる現象です。そして、いったん衝動に負けて行動してしまうと一時的に不安や緊張が和らぐため(安堵感の報酬)、また繰り返してしまうというサイクルに陥ります 。以上のように、ドーパミン報酬系の過剰な活性化と前頭前野の抑制低下による衝動制御能の低下が、行動依存症全般の根底にあるメカニズムと言えます。

依存対象を乗り換える「クロス・アディクション」のシナリオ

ある依存症を克服しようとするとき、依存の対象を別のものに置き換えてしまう現象がしばしば起こります。これをクロス・アディクション(交差依存、依存の乗り換え)と呼びます 。例えばアルコール依存の人が断酒に成功した代わりに甘い物を過食したり、薬物依存の人が薬をやめて代わりにギャンブルにのめり込む、といったケースです 。一見まったく別の行為に思えますが、脳の報酬経路への作用が似ているために依存の“代替”が起きると考えられます 。実際、ハーバード大学の研究では、オキシコドン(鎮痛薬)依存症で入院治療を受けた患者の77%が過去に他の物質依存を経験していたとの報告があります 。また、アルコール依存者はそうでない人に比べて処方薬乱用を報告する確率が18倍にも達したというデータもあります 。このように一つの依存症を持つ人は別の依存に陥りやすいことが統計的にも示唆されています。

クロス・アディクションは物質から物質への置き換えだけでなく、物質依存から行動依存へ、あるいは行動依存同士での乗り換えも生じます 。例えば「ギャンブル依存症だった人がギャンブルをやめた後、代わりに買い物やスマホに過度に熱中し始める」といった現象です。実際、ギャンブル依存症患者の一部に買い物依存や性嗜癖(性的依存)を併発する例が見られます 。ある研究では、買い物依存症の患者の約19%がギャンブル依存症も抱えていたとの報告があります 。このように一人の中で複数の依存傾向が併存・転移することは珍しくありません。

では、ギャンブル依存から買い物・スマホ・恋愛依存への「乗り換え」はどのように起こりうるのでしょうか。以下にいくつか現実的なシナリオを示します。

- ギャンブル依存 → 買い物依存: パチンコやカジノ賭博を断念したものの、今度はショッピングに異常な熱意を注ぎ始めるケースです。例えば、ギャンブルを絶った30代男性が「ギャンブルで使っていたお金が浮いた分、自分へのご褒美を」とネット通販で高額な買い物を繰り返すようになります。一時的な満足感を得るものの、次第に購入頻度と支出額がエスカレートし、クレジットカードの請求に追われるようになります。ギャンブルで得ていた興奮を買い物による刺激と物欲の充足で補おうとしている状態です。ギャンブルも買い物も金銭が絡むため、脳にとっては「報酬を得る行為」として似た側面があり、乗り換えが起こりやすい組み合わせと言えます 。実際、ギャンブル依存から回復した人が運動や買い物に強迫的に没頭するケースは報告されており 、周囲からは「趣味ができて良かった」と見逃されることもあります。

- ギャンブル依存 → スマホ依存: 賭け事の代わりに、スマートフォン上の刺激(ゲームやSNS)の世界に逃避するケースです。長年パチンコに通っていた人が足を断ったものの、今度は一日中スマホゲームにログインして課金を重ねたり、SNSで賭けにも似たスリルを求めて過激な発信を繰り返す、といった行動に走ることがあります。ギャンブル依存症の人にはもともと高い衝動性やスリル追求傾向が認められることが多く 、これはスマホ依存にも通じる素因です。また、ギャンブルに費やしていた時間の穴をスマホが手軽に埋めてしまうため、移行が起こりやすい側面もあります。スマホから得られる絶え間ない通知やゲームの報酬は小刻みながらドーパミンの分泌を繰り返し刺激するため、依存のメカニズムとしては共通してしまうのです 。この結果、「お金は減らなくなったが今度はスマホ漬けで家事や仕事が手につかない」という事態に陥りかねません。

- ギャンブル依存 → 恋愛依存: 賭博行為の興奮の代償を、人間関係の劇的な盛り上がりで置き換えるケースです。ギャンブルを断った人が寂しさや虚無感を埋めるために出会い系や恋愛にのめり込み、恋愛による高揚感に依存してしまうことがあります。例えば、40代の既婚男性がギャンブルを絶った後、職場の女性との関係に過度に傾倒し、家庭を顧みず相手とのスリリングな関係にのめり込む、といった具合です。または独身の女性がギャンブルの代わりに次々と新しい恋人を求め、「恋をしていないと生きている実感が持てない」と感じるケースもあります。恋愛中に感じるときめきや陶酔感も脳内ドーパミンの作用であり 、ギャンブルで味わっていたスリルに匹敵する強い報酬となりえます。そのため、ギャンブル依存の空白を恋愛の刺激で埋めようとする心理が働くのです。適切な恋愛関係であれば問題ありませんが、このような恋愛依存に陥ると相手との関係性が不健全なもの(DVや共依存関係など)でも抜け出せなくなり、自分や周囲を傷つける結果にもなりかねません。

以上のように、ギャンブル依存症の回復過程では他の行動嗜癖への置き換わりが起こる可能性があります。しかも場合によっては運動や仕事など一見「良いこと」に過剰適応する形で表面化することもあります 。このため本人や家族が乗り換えに気づきにくいこともありますが、次に述べるような落とし穴と対策を理解しておくことが重要です。

依存の乗り換えがもたらす隠れたリスク

依存対象を変えれば問題解決…というわけではなく、むしろ**「隠れた依存」が続いてしまうリスクがあります。新たな依存行動が社会的に受け入れられやすいものであるほど(例えば買い物や仕事、恋愛など)、本人も周囲も深刻さに気づきにくく、問題が水面下で長引いてしまう恐れがあります 。たとえば「ギャンブルをやめて代わりに買い物三昧だけど、借金していないから大丈夫だろう」「スマホに依存しているが酒やギャンブルよりマシだ」といった否認や正当化**が起こりやすいのです 。しかしその陰で経済的・社会的なダメージは蓄積し、回復が先延ばしになってしまいます。

さらに、依存症そのものの克服が遅れるという重大な問題があります。行動のターゲットが変わっただけで、依存を生み出す脳の仕組みや心理的ストレス対処の問題は依然として残されたままです。根本原因(ストレスやトラウマ、抑うつ感情など)に向き合わずに別の快楽でごまかしていると、本質的な回復には至りません 。むしろ新旧二つの問題を抱えることで本人の自己嫌悪感や無力感が深まり、治療意欲の低下や精神症状の悪化を招く危険もあります 。

クロス・アディクションのもう一つの落とし穴は、元の依存への逆戻り(リ lapse)です。新しい依存行動を続けるうちに再びストレスや誘惑が高まると、「結局前の方が刺激が強かった」とばかりに元のギャンブルや薬物に手を出してしまうケースもあります 。新たな依存がトリガーとなってリ lapseを引き起こすリスクがあることは見逃せません。また、複数の依存状態に陥ることで心身への負担は倍増し、不安や抑うつなどメンタルヘルスの悪化 、対人関係のさらなる悪循環など、問題が雪だるま式に大きくなる危険もあります。

要するに、依存対象の乗り換えは「回復したふり」をして問題を潜在化させる可能性があります。家族も「ギャンブルをやめてくれたからもう安心」と油断してしまい、新たな依存に気づかず支援が遅れる懸念があります。こうした隠れた落とし穴を認識し、次章で述べる対策を講じることが大切です。

乗り換えを回復に活かす視点:一時的な代替とハームリダクション

依存の乗り換えにはリスクがある一方で、回復の過程で一時的に「よりマシな依存」に置き換える戦略が検討される場合もあります。これはハームリダクション(Harm Reduction、害の低減)と呼ばれるアプローチで、元の深刻な依存行動によるダメージを減らしつつ徐々に依存状態から抜け出す方法です。例えば、すぐにギャンブルを完全に断つことが難しい人がお金を賭けないゲームや趣味に没頭することで金銭的被害を抑える、アルコール依存の人が禁酒直後に甘味やカフェイン飲料で代用して禁断症状を和らげる、といった形です。実際、依存症の自助グループなどでも初期の回復段階で「お菓子を好きなだけ食べてもいい」「ゲームや漫画に逃げてもいいから酒だけは飲むな」といった指導が行われる場合があります。これはより危険な依存を断つために副次的な依存を許容する戦術とも言えます。

ギャンブル依存の場合も、すぐに健全な娯楽だけで満足するのは難しいため、比較的害の小さい代替行動を用意することが有効な場合があります。例えば、ギャンブル欲求が高まったら代わりにスポーツで汗を流す、ソーシャルゲームで遊ぶ(課金額は厳格に制限する)、映画やライブでスリルを味わう、といった具合です。これらはギャンブルそのものに比べれば経済的・社会的リスクが低く、衝動のはけ口を即座に与える安全弁として機能します。特に運動や創作活動などは達成感や多幸感を得られる上に健康増進にもつながるため、**「良い依存先」**として推奨されることもあります 。実際、運動習慣はうまく活用すれば依存者の脳内報酬系を適度に刺激しつつ心身を健全に保つ手段となり得ます。

ただし重要なのは、これら代替行動はあくまで過渡期の対策であり、最終的には依存サイクル自体から抜け出すことを目指す必要がある点です。いくら運動や仕事が健康的とはいえ、それに極端に依存して家庭や健康を損なっては本末転倒です。ハームリダクションの目的は「害のより大きい行動を減らす」ことであって、「別の依存に置き換えて一生続ける」ことではありません。従って、代替行動に逃げすぎないよう徐々にバランスを取り戻していく工夫が必要です。例えば、ゲームに頼りすぎていると感じたら少しずつプレイ時間を減らし、他の趣味や人付き合いに時間を振り向ける、自分で制限が難しければ家族や支援者に管理を手伝ってもらう、といった対策です。要は、最終ゴールは「何にも依存しないで生きられる状態」に近づくことだと念頭に置きつつ、一歩ずつ段階的に進めていくことが大切です。

以上のように、乗り換え現象自体は危険をはらみますが、適切にコントロールすれば回復の「補助輪」として活用できる可能性もあります。本人の意志と周囲の理解のもと、害の少ない代替行動を上手に組み込みつつ、根本的な治癒に向けて歩むことが望ましいでしょう。

新たな依存への移行に気づくサインと対処法

依存の乗り換えは徐々に進行し、気づきにくい場合があります。 特に前述のように新しい依存が一見無害に思える行動だと、本人も周囲も「良い方向に変わったのだろう」と油断しがちです 。そこでまず、クロス・アディクションの兆候を見極めるポイントを押さえておきましょう。

- 新たな行動への強い渇望や反復: ある特定の行動(買い物、スマホいじり、恋愛など)への欲求がやたらと強く、頻繁に頭から離れなくなります。四六時中そのことばかり考え、繰り返し衝動に駆られて実行してしまうなら要注意です 。快感や安心感を得るためにその行動を自分でも制御不能なほど求めている場合、依存に置き換わりつつある可能性があります。

- 日常生活や責任の二の次化: 新しい行動に費やす時間やエネルギーが増えるにつれ、仕事・学業、家庭責任、健康管理など本来優先すべきことが後回しになります。 例えば「深夜までスマホを見て寝坊が増えた」「趣味のイベント優先で仕事を休みがち」など、生活の優先順位が依存行動中心にシフトしている兆候は見逃せません。それによって遅刻や金銭問題、人間関係の摩擦といった支障が出始めたら危険信号です。

- 「以前よりマシ」といった正当化: 本人が新たな没頭を積極的に合理化しようとするのも兆候の一つです。 「ギャンブルより買い物の方が健全だ」「タバコを吸うくらい許されるべきだ」といった具合に、以前の依存と比べて安全だから大丈夫と自分に言い聞かせている場合、既に客観的なコントロールを失っている恐れがあります。周囲からの指摘に対して怒ったり問題を認めなかったりする場合も注意が必要です。

- 以前と同じような強迫的パターン: 行動自体は変わっても、のめり込み方のパターンが以前の依存と酷似している場合もサインと言えます 。たとえばギャンブル依存だった人が、また隠れて借金してまで買い物を続けていたり、酒をやめた人が今度は隠れて大量のエナジードリンクを飲んでいたり。手段は違えど「隠れて/嘘をついてでもやる」「やめようとしてもやめられない」という行動パターンが共通していれば、依存の乗り換えが起きている可能性が高いでしょう。

以上のような兆候に気づいたら、早めに対策を講じることが肝要です。新たな依存を放置すると前述の通り回復が遠のくだけでなく、再発リスクも高まるため、以下のような戦略で対処していきます。

- 専門的な治療・カウンセリングを受ける: 一つの依存症から回復する際に別の依存が現れてきたら、専門の治療者に相談しましょう。認知行動療法(CBT)や弁証法的行動療法(DBT)などの包括的な心理療法は、依存を生み出す根本要因(ストレス対処の歪みや認知の偏りなど)に働きかけ、より健全な対処スキルを身につけるのに有効です 。カウンセリングの中で「ギャンブルをやめたら代わりに◯◯に依存してしまった」という悩みも率直に伝えれば、治療方針に織り込んでもらえるでしょう。場合によっては医師による薬物療法(衝動を抑える薬や抗うつ薬など)が補助的に用いられることもあります。

- 自助グループやピアサポートを活用する: 同じ経験を持つ仲間からの支援は、依存症からの回復に大きな力を与えてくれます。ギャンブル依存症者の自助グループ(GA)や、買い物・恋愛依存などテーマ別のミーティングに参加し、仲間と体験を共有することで孤独感が和らぎます 。また、新たな依存に陥りそうな自分を仲間に正直に打ち明けることで、早期に軌道修正するきっかけにもなります。ピアサポートは励まし合いと相互監視の役割を果たし 、「自分だけじゃない」という安心感が自己否定の連鎖を断ち切ってくれるでしょう。家族向けの自助グループ(ギャマノンなど)も活用し、周囲も含めた支えのネットワークを築くことが大切です。

- 健康的な代替習慣を育てる: 乗り換えの対策として良い習慣で悪い習慣を置き換える発想も重要です。運動、読書、創作活動、ボランティア、瞑想など、ポジティブな趣味や習慣に意識的に時間を充ててみます 。これらの活動は脳に適度な刺激と達成感を与え、報酬系を満たしつつも有害な結果を招きません。特にマインドフルネス瞑想やヨガなどはストレスや衝動のコントロール力を高める効果があり、回復プログラムに取り入れられることが増えています 。趣味の世界を広げたり運動習慣を身につけたりすることで、「依存行動以外に楽しいことがある」という新たな発見が得られればしめたものです。最初は物足りなく感じても、続けるうちに徐々に脳の報酬系がリセットされていくことが期待できます。

- 自己観察と専門家のフォローを継続する: 一度依存症を経験した人は、再び何かにのめり込みやすい傾向があるのは否めません。だからこそ定期的に自分の状態を振り返り、「最近○○に依存気味かも?」と感じたら早めに修正する習慣をつけましょう。また、回復期には定期的にカウンセラーや主治医のフォローアップを受けることも効果的です 。プロの視点から客観的にチェックしてもらうことで、本人も気づかなかった変化を指摘してもらえる場合があります。心理療法士との定期セッションはクロス・アディクションの早期発見・早期対処につながり 、長期的な回復の軌道から大きく逸脱しないためのセーフティネットとなるでしょう。家族も一緒にカウンセリングを受け、依存症への正しい理解や対応法を学ぶことが望ましいです。

以上の戦略を組み合わせることで、依存の乗り換えを防ぎ、また起きても被害を最小化して軌道修正することが可能になります。大切なのは、「せっかくギャンブルをやめたのに別のことにハマってしまった…」と失望して投げ出すのではなく、起こり得る過程の一つとして冷静に対処する姿勢です。周囲の支援者は責めるのではなく、「次の課題が見えたね、一緒に対策しよう」という前向きなスタンスで寄り添ってください。

まとめ

ギャンブル依存症、買い物依存症、スマホ依存症、恋愛依存症はいずれも脳内報酬系の過剰な活性化と衝動制御の破綻によって生じる行動嗜癖であり、本質的なメカニズムは共通しています。ゆえに、ある依存症から回復する途上で別種の依存に置き換わってしまうリスクが常に存在します。これは回復を遅らせる隠れた落とし穴ですが、一方で適切に管理すれば一時的にダメージを減らすための戦略(ハームリダクション)として利用できる側面もあります。重要なのは、最終的な目標を見失わず、段階的に依存サイクルそのものを断ち切ることです。

依存症当事者の方も、「対象が変わっても依存の問題が続いている可能性」にぜひ目を向けてください。そして決して自分を責めすぎず、専門家や仲間と協力して対策を講じましょう。家族や支援者の方も、依存の乗り換え現象について理解し、早期発見と介入のサポート役になってください。依存症からの回復はしばしば曲線的で、時に別の問題に迷い込むこともあります。しかし、適切な知識と支援さえあればその迷路から抜け出す道筋は必ず見えてきます。同じ苦しみを経験した人々の研究と知恵の蓄積が今や豊富にあります 。それらを活用しながら、一歩一歩着実に、真の回復と健全な生活に向けて歩んでいきましょう。

参考文献:

- 谷渕 由布子・松本 俊彦 (2014). 行動嗜癖. 脳科学辞典. 抜粋閲覧.

- 中嶋 泰憲 (2019). 病気ではないが深刻?恋愛依存症の治療法・克服法. All About (メンタルヘルスガイド).

- Sebastyn, K. (2024). Understanding Cross-Addiction: Unlocking the Hidden Dangers. River Rock Treatment (Blog).

- Dyer, T. (2025). Cross Addiction. DrugRehab.com.

- Granero, R., Fernández-Aranda, F., Steward, T., Mestre-Bach, G., & Jiménez-Murcia, S. et al. (2016). Compulsive buying behavior: Characteristics of comorbidity with gambling disorder. Frontiers in Psychology, 7, 625.

- Wacks, Y., & Weinstein, A. (2021). Excessive smartphone use is associated with health problems in adolescents and young adults. Frontiers in Psychiatry, 12, 669042.

- Earp, B. D., Wudarczyk, O. A., Sandberg, A., & Savulescu, J. (2017). Addicted to love: What is love addiction and when should it be treated? Philosophy, Psychiatry, & Psychology, 24(1), 77–92.