はじめに

ギャンブルによる借金を家族に秘密にしてしまう――それは多くのギャンブル依存症の当事者とその家族に共通する辛い現実です。借金を隠している本人は「罪悪感」や「発覚への恐れ」に苛まれ、一方で家族は知らぬ間に経済的・心理的な負担を背負わされることになります。本記事では、ギャンブル依存症の人がなぜ借金を隠してしまうのか、その心理メカニズムを科学的理論や研究にもとづいて解説します。また、実際に借金を隠していた人々のケース例を紹介し、打ち明け(開示)後に生じる感情の動きや家族の反応、傷ついた信頼関係をどう修復していけるのかといったステップについて、専門家の知見を踏まえて考えていきます。依存症は本人の意志や性格の問題ではなく「病気」です。正しい理解と適切なサポートがあれば、たとえ借金で信頼が揺らいだとしても、家族関係を修復し回復への道を歩むことは可能です。では、その第一歩として、まず借金を隠す心理に目を向けてみましょう。

借金を隠す心理:自己正当化・回避・恥の感情

ギャンブル依存症の人が借金を家族に隠す背景には、様々な心理的要因が絡み合っています。主なものとして、恥と罪悪感、発覚の恐怖、自己欺瞞(セルフだまし)による回避が挙げられます。

- 恥や拒絶される恐れ: 借金やギャンブル問題が露見したら「家族に見放されるかもしれない」という強い不安があります。ギャンブル依存に対する世間のスティグマ(烙印)も影響し、「だらしない人間だと思われたくない」「ギャンブル問題のレッテルを貼られたくない」といった羞恥心から、問題行動をひた隠しにする傾向があります 。実際、ギャンブル問題を抱える人々への調査でも、「拒絶される恐れ」「恥」「問題ギャンブラーと見なされる不安」が隠す動機として挙げられています^1。

- 現実からの逃避と自己欺瞞: 借金問題に直面すること自体が辛いため、「なかったこと」にしたい心理も働きます。依存症の特徴として、本人はしばしば問題を過小評価したり否認したりします。借金額をごまかしたり、「今度こそ取り戻せる」と都合よく考えたりするのは、問題に向き合う不安やストレスを避けるための自己防衛と言えます。本人にとっても嘘を重ねるのは心苦しいものの、現実直視の苦痛>罪悪感となってしまい、つい先延ばしにしてしまうのです。

- 認知的不協和と自己正当化: 心の中の矛盾も隠蔽を促します。人は自分の行動と信念が食い違うと不快な緊張状態(認知的不協和)に陥ります^2。この不協和を解消するため、本来であれば「借金をしてまでギャンブルするのは良くない」という信念に沿って行動を改めるのが理想ですが、依存症の当事者はギャンブルへの衝動が強く行動を変えることが困難です。そこで**「今回だけは大丈夫」「いつか大勝ちして返せる」**などといった合理化によって、自らの行動を正当化しようとします。この自己正当化により不協和の不快感を抑え、借金を重ねている事実から目を背けてしまうのです 。研究でも、問題ギャンブラーは損失が出ても行動を改めるより「自分は間違っていない」と考えを変えることで継続を正当化しがちだと報告されています^3。

以上のように、ギャンブル依存症の人が借金を隠すのは決して“悪意”からではなく、羞恥心や不安による回避行動であり、内面的な葛藤(矛盾)から生じる自己防衛でもあります。この心理メカニズムを理解することは、当事者を責めるのではなく、なぜ隠してしまうのか共感的に捉える第一歩となるでしょう。

秘密がもたらす悪循環:孤立とさらなるギャンブル

借金を隠し続けることは、本人にも家族にも大きな悪影響を及ぼします。秘密を抱えることで当事者は次第に孤立し、問題は深刻化するという負のサイクルに陥りがちです。

借金を隠す人は、常に「バレたらどうしよう」という不安と罪悪感を抱えています。しかしその不安を解消する健全な手段(家族と正直に話し合うなど)を取れずにいるため、ストレス発散を再びギャンブルに求めてしまうことがあります 。例えば、借金返済のプレッシャーや嘘をついている後ろめたさから逃れるために、「もう一度勝てば全部清算できるはずだ」と考えてさらにギャンブルにのめり込むケースです。しかし無理な賭けで新たな損失を出せば、当然ながら状況は悪化し借金は増える一方です。そして増えた借金をまた隠そうとする…このようにして、**「借金→隠す→ストレス→更なるギャンブル→さらなる借金…」**という悪循環が形成されます(※)。秘密を守ろうとするあまり家族とのコミュニケーションも減り、心の距離も広がっていきます。そうすると相談相手もおらず孤独感が深まり、かえってギャンブルに逃避しやすくなるという自己増幅ループに陥ってしまうのです。

※この悪循環のモデル:借金が増える -> 恥や恐れから隠す -> 周囲から孤立しストレス増大 -> 解消や返済のためさらにギャンブル -> さらなる借金…という繰り返し。

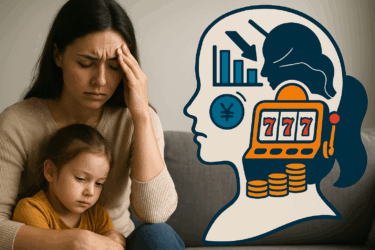

当事者が秘密を抱え込み孤立する一方で、家族側も「最近様子がおかしい」「どこか隠し事をしているのでは?」と感じつつも理由が分からず不信感を募らせます。嘘や隠し事が続けば、やがて家族の側も深い傷を負います。それは「経済的な被害」だけでなく心理的な裏切りによる傷です。配偶者や親は、愛する人に嘘をつかれていた事実を知ったとき、大きなショックと怒りを感じます。「どうして話してくれなかったのか」「自分たち家族よりギャンブルを選んだのか」と、裏切られたような気持ちになるのです。こうして家族関係の信頼残高は大きく目減りしてしまいます。

このように、借金を隠すことで一時的にその場をしのげても、問題は水面下で悪化し、最終的には本人の孤独と家族の不信という形で噴出してしまいます。では、実際に借金を隠し続けた人々はどのような経緯をたどり、どのように開示(カミングアウト)へ至ったのでしょうか。次に、具体的なケース例を見てみましょう。

ケース例:借金を隠していた当事者たちの物語

ケース1:繰り返し秘密を重ねた末に—ある男性の体験

30代男性Aさんは大学生の頃からパチンコにのめり込み、就職後もギャンブルを続けていました。給料をつぎ込んでは負けがかさみ、友人にお金を借りるのも限界になり、ついに消費者金融から借金をしてしまいました。Aさんは「すぐ返すつもり」「次こそ勝てる」と思い込み、自分が多額の借金をしている現実から目を背けていました。借金があることは交際中の恋人(現在の妻)にも隠したまま結婚してしまいます 。

結婚後、さすがに返済しなければと焦りますが、追い詰められたAさんは逆にギャンブルへとのめり込みました。「家族に知られたら終わりだ」という恐怖から、なんとか勝って借金を帳消しにしようと考えたのです。しかし現実には返済どころか借金は増え続け、ついに消費者金融2社から合計150万円近い負債を抱え、どうにもならなくなって初めて妻に泣きついて打ち明けました 。

妻は驚き怒りながらも、「もう二度としない」という彼の誓いを信じ、肩代わりしてこの時の借金を返済しました。ところが、Aさんはその後も再び借金をしてギャンブルを再開してしまいます。また隠れてギャンブルをし、発覚しては謝り…という同じことを三度も繰り返し、ついに妻の堪忍袋は切れました 。Aさんは家から追い出され、家族からも見放されてしまいます。それでもギャンブルへの衝動を止められなかった彼の借金は総額450万円にまで膨れ上がり、Aさんは孤独と絶望の淵に追い詰められました 。

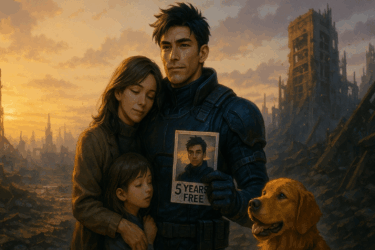

自暴自棄になりかけたAさんでしたが、「このままでは人生が壊れてしまう」「もうこんな生き方は嫌だ」とついに痛感します。そして意を決して近くの自助グループ(ギャンブル依存症の当事者会)に足を運びました 。そこには同じように借金や失敗経験を持ちながらも、何年もギャンブルをやめ続けて充実した生活を送っている先輩メンバーたちがいました。彼らの姿に希望を見出したAさんは、仲間と支え合いながら断ギャンブルの日々を重ねていきます。その結果、追い出されてから7年後の現在までギャンブルを止め続け、借金もほぼ完済できました 。Aさんは「嘘をついていた頃は四六時中ギャンブルと返済のことばかりで他のことが何も手につかなかった。でも今はギャンブルなしでも充実した人生を送れるようになった」と振り返っています。

ケース2:突然の告白—配偶者の視点から

40代女性Bさんは、夫から結婚前に「実は消費者金融に借金がある」と打ち明けられた経験があります。夫はそのとき自力で返済を終え、二人は結婚しました。しかし結婚後しばらくして夫に再び借金が発覚します。Bさんが問いただすと、夫は渋々ギャンブル(パチンコ)で作った借金だと認め、「もう二度としない」と誓いました 。Bさんは夫を信じたい思いからその言葉を受け入れますが、心の中では「本当に大丈夫だろうか?」という不安が拭えませんでした 。

その後の生活でも、夫の行動が気になって仕方がない日々が続きます。仕事からの帰りが遅いと「またパチンコでは?」と疑い、休日に夫が一人で出かければ「何か隠れていないか」と胸騒ぎがする毎日でした 。夫に直接「ギャンブルしてないでしょうね?」と詰問したくても、問い詰めれば嘘を重ねられるだけかもしれないという恐れもあり、Bさんは自分の中で疑念を抱え込むようになりました。こうして夫婦間の信頼はじわじわと蝕まれていったのです。

それから約1年半後、ついに夫が再び隠れてギャンブルをしていたことが判明します。今度は数百万円規模の借金があることもわかりました 。「まさかうちの夫が…」と愕然とするBさん。しかし、考えてみれば以前から薄々兆候は感じていたとも思い至ります 。Bさん夫婦はこの時点でようやく「これは夫の意志の弱さではなく病気ではないか?」と認識し、共に専門機関へ相談に行きました 。専門医からギャンブル依存症と診断され、夫は治療プログラムに通院開始。Bさん自身も家族向けの自助グループ(ギャンブル依存症者の家族会)に参加し、「依存症は家族の力だけではどうにもできない病気であり、適切な支援が必要」という知識と仲間からの共感を得ていきました 。

その後、夫は断続的に**何度かの再発(スリップ)を経験しましたが、その都度Bさんに正直に打ち明けるようになりました。「また借金をしてしまった」と夫が告白する度に、Bさんも悲しみや怒りで心が乱れました。しかし夫婦はカウンセラーの助けも借りながら何度も話し合い、再発時にはすぐに打ち明けること、家計管理はBさんが担うこと、借金の肩代わりは決してしないこと、といったルールを取り決めました 。そうした取り組みを通じて少しずつ信頼を取り戻し、現在では夫婦それぞれが自助グループに継続して通いながら、「借金のない平穏な生活」**を維持できています 。Bさんは「依存症という病気を正しく知り、今では何気ない日常に幸せを感じられるようになった」と語っています 。

以上のケースからも分かるように、借金の隠蔽は家族との信頼関係に深い傷を残します。ケース1のAさんの場合、嘘を重ねた末に一度は家庭崩壊の危機を迎えました。ケース2のBさん夫妻も、大きな不信と葛藤を経験しています。しかし注目したいのは、**どちらのケースも最終的には「問題を開示し、適切な支援につながることで回復への一歩を踏み出せた」**点です。Aさんは自助グループという仲間との出会いによって、Bさん夫婦は専門治療と家族のサポートを得ることで、関係修復への道筋をつけました。開示後には当然ながら様々な感情のぶつかり合いが避けられませんが、それを経て初めてスタート地点に立てるのです。では、借金を打ち明けた後、当事者と家族にはどのような感情の動きが起こり、どんな困難がありうるのでしょうか。

打ち明けた後の感情と家族の反応

借金の告白(発覚)は家族にとって衝撃的な出来事です。当事者が勇気を持って自ら打ち明けた場合でも、あるいは督促状や第三者からの指摘で発覚した場合でも、家族はまず怒りや悲嘆の感情を強く揺さぶられます。

家族側の主な反応:

- ショックと怒り: 「どうしてこんなことに?」という驚きと憤りが湧きます。特に長期間騙されていた場合、裏切られた痛みから激しい怒りが噴出し、「もう信用できない!」と感情的に非難してしまうこともあります。これは当然の反応であり、蓄積した不安や疑念が一気に表面化した形です。

- 悲しみと失望: 怒りの裏には「信じていたのに裏切られた」という深い悲しみがあります。配偶者であれば「私との生活よりギャンブルを優先したのか」と失望し、親であれば「どこで育て方を間違えたのか」と自責の念を感じることもあります。いずれにせよ、愛する人が自分に隠れて苦しんでいた事実に胸を痛めます。

- 不安と混乱: 生活費や今後の返済はどうなるのか、家族として支えていけるのか、という将来への不安も一気に押し寄せます。また「どこまで本当なのか」「他にも隠していることがあるのでは?」と疑心暗鬼になり、何を信じて良いか分からなくなる混乱も生じます。

一方、当事者側の主な感情:

- 安堵と後悔: 長年の秘密を打ち明けたことで「やっと楽になれた」という安堵感を抱く人もいます。肩の荷が下り、嘘をつかずに済む解放感です。しかし同時に、家族を傷つけてしまった後悔や罪悪感が強く芽生えます。「自分が撒いた種とはいえ、なんてことをしてしまったんだ」という自己嫌悪に陥ることもあります。

- 開き直りや防衛: 場合によっては当事者が逆ギレしたり防衛的になることもあります。追及のプレッシャーから「そんなに責めないでくれ!」と感情的になったり、「自分だって辛かった」と自己弁護してしまうケースです。これは恥の意識が極限まで高まった際の防衛反応で、内心の脆さの裏返しと言えます。

このように、告白直後は双方の感情が非常に不安定で衝突しやすい時期です。激しい口論になったり、場合によっては別居や離婚など関係の破綻に直結してしまうケースもあります 。特に当事者が反省よりも言い訳や逆ギレに終始すると、家族の怒りは増幅し修復は困難になります。したがって、開示のタイミングでは専門家の同席や第三者のサポートを得ることが望ましいとされています。依存症治療の現場では、医療機関やカウンセリングの場で計画的に「家族への告知セッション」を行うことがあります。これは感情的なもつれを最小限に抑え、事実関係の共有と今後の対応策に話し合いの焦点を当てるためです。

家族にとって大切なのは、**問題は本人だけでなく家族も巻き込んだ「病気の問題」**であると理解することです 。本人を責め立てるだけでは根本的解決にならず、かえってさらなる隠し事や対立を生む恐れがあります。一方、だからといって借金を肩代わりしたり全てを大目に見ることが解決ではありません。家族が借金をすぐに穴埋めしてしまうと、当事者は痛みを感じずに済むため再発リスクが高まるとも言われます(いわゆるイネーブリング=許容の問題です)。現にケース2のBさんも、最初に夫の借金を肩代わりした後に再発を許してしまったことで、結果的に夫の問題行動を長引かせてしまいました。

告白後の混乱期を経て、当事者と家族が改めて向き合うべき課題は**「どうすれば信頼を取り戻せるか」という点に尽きます。これは簡単な道のりではありませんが、不可能ではありません。実際に多くの回復者がこの壁を乗り越えています。そのカギとなるのは、誠実なコミュニケーションと具体的な再発防止策・償いの行動**です。次の章では、信頼修復のための具体的ステップと支援アプローチについて述べます。

信頼修復へのステップ:正直さと回復への取り組み

借金の発覚によりいったん壊れてしまった信頼関係を修復するには、当事者・家族の双方に時間と努力、そして相互のコミットメント(関わり続ける意思)が必要です 。ここでは、専門家の提言する信頼再構築の主なステップを紹介します^4 。

- 被害と影響の認識(Acknowledge the harm): まずは当事者が自らの行為によって家族に与えた損害や心の傷を真摯に認めることが出発点です。借金額や経済的影響はもちろん、嘘をついていたことによる裏切りの痛みについても向き合い、謝罪の気持ちを伝えます。家族側も、自分たちが感じている怒りや悲しみを率直に共有し、問題の深刻さをお互い認識するステップです。この段階では感情が高ぶりやすいですが、問題を棚上げにせず真正面から認識することなしに次のステップへ進むことはできません。

- 開かれたコミュニケーション(Open communication): 信頼を取り戻すには、何より正直で開かれた対話が不可欠です 。当事者は今後、一切嘘をつかないことを誓い、些細な不安や再発の兆候も包み隠さず報告する姿勢を示します。家族側も感情を押し殺すのではなく、不安や疑念があればその都度伝えます。ただしお互い相手を非難・攻撃するのではなく、「私は○○と感じている」と自分の気持ちを表現する形で話すことがポイントです。一人では難しい場合、夫婦カウンセリングや家族療法の専門家に仲介してもらうと建設的に対話しやすくなります。

- 再発防止と回復プランの共有(Share a recovery plan): 次に、当事者が具体的にどのようにギャンブルをやめ再発を防ぐかの計画を立て、それを家族と共有します 。例えば「週◯回自助グループに通う」「カウンセリングを継続する」「財布やクレジットカードは配偶者に管理してもらう」「借金返済計画を金融相談の専門家と立てる」といった具体策です。計画を家族と共有し、進捗を報告していくことで、口先だけでなく行動で信頼を示すことにつながります。また家族も計画に参加する形で、たとえば「生活費の管理ルールを決める」「通院に付き添う」といった協力をすると良いでしょう。

- 時間・努力と相互の理解(Patience and forgiveness): 信頼回復には時間がかかります。焦りは禁物です 。当事者は「なぜまだ信用してくれないんだ」と不満を抱えず、たとえ家族から疑いの目を向けられても真摯に受け止め続ける忍耐が必要です。一方、家族側もいつまでも過去の過ちをなじるのではなく、少しずつでも本人の変化を認めていく許しの姿勢を持つことが大切です。もちろん裏切られた痛みは簡単に消えませんが、専門家曰く「回復にはお互いに対する思いやりと時間が必要」なのです 。小さな約束を守る積み重ねや、ギャンブルをしないで過ごせた期間の延長など、前進を確認し合うことで少しずつ関係は改善していきます。

上記のステップを実践しつつ、必要に応じて専門的なサポートを活用しましょう。ギャンブル依存症の治療プログラムには、認知行動療法や動機づけ面接など再発防止に有効な技法があります。また、自助グループ(ギャンブラーズアノニマス=GAなど)に参加すると、同じ問題を経験した仲間から励ましと実践的なアドバイスを得られます。家族向けの自助会(ギャマノンなど)も各地で開催されており、家族自身が孤独を感じない支えとなるでしょう。専門家や仲間と繋がることで、当事者・家族ともに「自分たちだけではない」「回復している人がいる」という安心感と希望を得ることができます 。これは信頼関係を再構築する上で大きな原動力となるはずです。

さらに、具体的な再発予防策としては以下のようなものがあります。

- 経済的な透明性: 家計を完全にオープンにし、当事者がお金を自由に使えない仕組みを作ります。例えば収入は全て家族が管理し、お小遣い制にする、銀行口座やクレジットカードの明細を共有する、といった方法です 。これにより新たな借金を防ぐと同時に、家族側も安心感を得られます。

- 借金整理と法的手続き: 借金が多額の場合は、弁護士や専門機関に相談して債務整理や自己破産など法的措置を検討します。借金問題をクリアにすることで心理的負担が軽減し、回復に専念しやすくなります。ただし家族が肩代わりする形ではなく、あくまで本人の問題として専門家に委ねることが大切です。

- 生活リズムと環境の見直し: ギャンブルに走らないよう、日々の生活習慣を見直します。暇やストレスが引き金になる場合は、運動や趣味など健全な代替行動で時間を埋めます 。家族も一緒に散歩やスポーツをするなど、前向きな時間を共有すると良いでしょう。

- 定期的な話し合い: 家族間で週1回など定期的に近況を話し合う機会を持ちます。調子はどうか、お互い不安はないか、率直に確認します。問題がなくても対話を継続することで、「何でも話せる」安心感が培われます。

これらは一例ですが、重要なのは「二度と隠し事をしない」という本人の覚悟と、それを支える家族の協力です。当事者が誠実に回復に取り組む姿勢を示し続ければ、時間はかかっても必ず家族の心にも伝わっていきます。実際、信頼回復に成功した家族の多くは「最初は疑心暗鬼だったが、半年・1年とギャンブルせず約束を守る姿を見て次第に信用を取り戻した」と振り返ります。「口では何とでも言える。でも行動は嘘をつかない」という言葉通り、小さな積み重ねによる信用貯金が再び関係を支える土台となっていくのです。

おわりに

借金を家族に隠してしまう心理と、その後のプロセスについて見てきました。ギャンブル依存症による借金隠しは、本人の道徳心の欠如ではなく、恥や恐れに駆られた末の行動であり、依存症という病の症状の一つです 。しかし一度ついてしまった嘘が家族の信頼を損ない、問題を深刻化させてしまうことも事実です。

大切なのは、問題が明るみに出た後の向き合い方です。隠し通すことで生じる破滅的な結末よりも、勇気を出して打ち明けることは回復への建設的なスタートとなります。告白直後は嵐のような感情が吹き荒れるかもしれませんが、その混乱期を経てこそ、真の意味で問題に取り組む土台ができます。当事者は「二度と隠さない」「借金・ギャンブル問題に向き合う」と決心し、家族は「一朝一夕には信頼は戻らないが、一緒に回復に取り組む」という姿勢で臨むことが重要です。

幸い、依存症は適切な治療と支援によって回復可能な病気です。専門医療機関や自助グループ、カウンセリングなど利用できる資源は数多くあります。孤立せず周囲の助けを借りることで、当事者も家族も再生への力を得ることができます。冒頭のケースのように、時間はかかっても信頼関係を修復し、再び家族が安心して笑顔で暮らせる日常を取り戻した例は確かに存在します。

借金を隠され裏切られたと感じている家族の方も、どうか一人で抱え込まないでください。そして借金を隠してしまっている当事者の方も、今からでも勇気を持って一歩踏み出してみてください。**本当の意味で問題に向き合う瞬間から、回復の物語が始まります。**その過程は決して楽ではないかもしれませんが、専門家や同じ経験を持つ仲間、そして何よりあなたの大切な家族は、きっとあなたが正直になる勇気と更生への努力を支えてくれるはずです。信頼は壊れるのも時間がかかりましたが、取り戻すのにも時間を要します。しかし希望を捨てず歩み続ければ、信頼という絆は以前にも増して強く蘇る可能性があります。借金の隠蔽という暗いトンネルの先には、必ず光が差す出口があることを信じてください。

参考文献

- Hing, N., Russell, A. M. T., Nuske, E., & Gainsbury, S. (2015). The stigma of problem gambling: Causes, characteristics and consequences

Victorian Responsible Gambling Foundation. - Festinger, L. (1957). A theory of cognitive dissonance

Stanford University Press. - Hahmann, T., & Monson, E. (2021). Rationalization as a dissonance management strategy among electronic gambling machine players

Critical Gambling Studies, 2(1), 76–86. - Hronis, A. (2024, March 28). Rebuilding trust after gambling

Australian Institute for Human Wellness. - Dowling, N. A., Suomi, A., Jackson, A. C., et al. (2016). Problem gambling and intimate partner violence: A systematic review and meta-analysis

Trauma, Violence, & Abuse, 17(1), 43–61.