ギャンブル依存症は、一度治療によって賭け事を止めても再発(リラプス)することが珍しくありません。専門家によれば、依存症は喘息や高血圧などと同様に慢性的・再発性の病と捉えられ、その再発率はおよそ40~60%と報告されています。実際、ギャンブル依存症では複数回の再発を経験しながら回復へと至るケースが多いのです。本記事では、なぜ再発が起こるのかを脳科学の観点からひも解き、習慣化した行動や条件付けの影響、そして再発を誘発する「トリガー(引き金)」の種類と具体例を解説します。さらに、国内外の再発に関する統計データを紹介し、最後に再発を防ぐための実践的な戦略(マインドフルネスや対処スキルトレーニング、トリガー回避法など)について述べます。長期回復を目指す方や再発経験のある方にとって、科学的根拠に基づく知識と対策は再発防止の大きな助けとなるでしょう。

脳科学から見る再発メカニズム:報酬系と抑制機能の変化

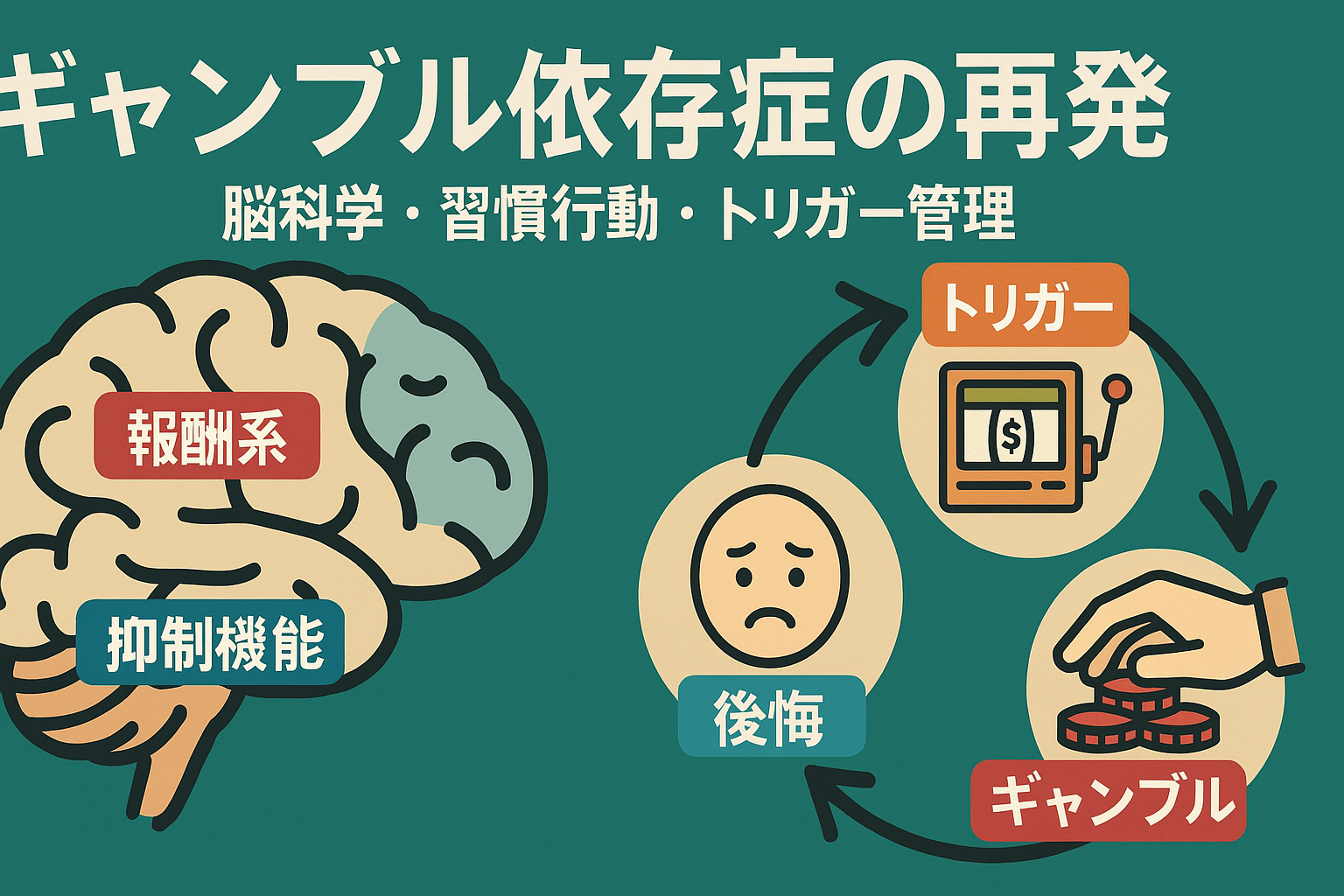

ギャンブル依存症の再発には、脳内の報酬回路と実行機能の変調が深く関与しています。脳の快感・報酬を司る「中脳辺縁系ドーパミン回路」が過剰に活性化し、一方でブレーキ役である前頭前野(Prefrontal Cortex, PFC)の活動が低下していることが知られています。ギャンブル行為によって勝敗に関わらず大量のドーパミンが放出され、強烈な興奮や快感がもたらされます。この過剰なドーパミン放出が脳に「また繰り返したい」という渇望を刻み込み、結果として強迫的な欲求や依存状態を生み出すのです。同時に、正常時であれば理性を働かせる前頭前野の抑制機能が弱まるため、「もう辞めよう」という判断や衝動コントロールが効きにくくなってしまいます。

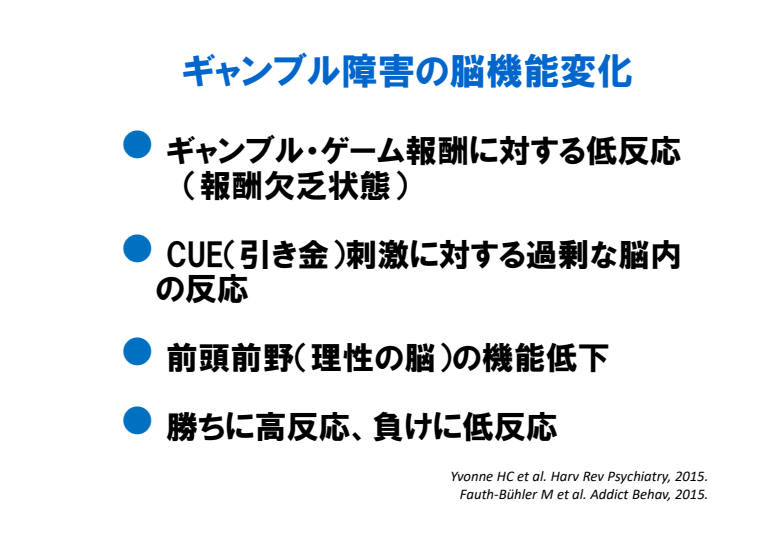

脳機能画像研究では、ギャンブル依存症の人は快感への反応が低下し(普段の報酬では満足しにくい「報酬欠乏状態」)、一方でギャンブル関連の刺激(音・光・場所など)に対して過剰な脳反応を示すことが報告されています。さらに前頭前野の機能低下も認められ、理性的なブレーキが弱まる状態です。要するに、脳が「ギャンブルしたい!」という報酬信号を強く発し、理性のブレーキが利きにくい――この神経メカニズムが再発の下地となっているのです。

こうした脳の変化は、ギャンブル行為を繰り返すうちに強化されていきます。依存症は文字通り**「脳の病気」とも言われ、繰り返される強い報酬刺激により脳の神経回路が可塑的に変化してしまいます。具体的には、ギャンブルで得た興奮や一時的な解放感の記憶が報酬系に深く刻み込まれ、ストレスや不安など何か問題に直面するたびに「またギャンブルであの快感を得よう」という信号を脳が出すようになるのです。一度こうした報酬回路が形成されると、本人の意思だけで制御することは難しくなり、専門的な治療や支援が必要になるとされています。このように脳科学的視点から見ると、再発は意志の弱さではなく脳内システムの変調によって起こる現象であり、誰にでも起こり得る生物学的な問題**であることがわかります。

習慣行動と条件付けが招く再発サイクル

ギャンブル依存症が厄介なのは、一度脳に刻まれた行動パターンが半ば自動的な習慣として定着してしまう点です。繰り返し賭け事を行ううちに、脳は「状況(きっかけ) → ギャンブル → 報酬」という流れを学習し、条件反射的にその行動を起こすようになります。いったん依存が形成された脳では、ギャンブルの引き金となる刺激に触れると即座に「ギャンブルをしろ」という命令が下り、気づかないうちに賭場へ足を運んでしまうことさえあります。ちょうど車の運転を最初は意識的に学習しても慣れると無意識にできるようになるのと同じで、ギャンブル行動も習慣化すると無意識で行われるようになるのです。こうして意思とは裏腹に体が動いてしまう**現象こそ、再発の大きな要因となっています。

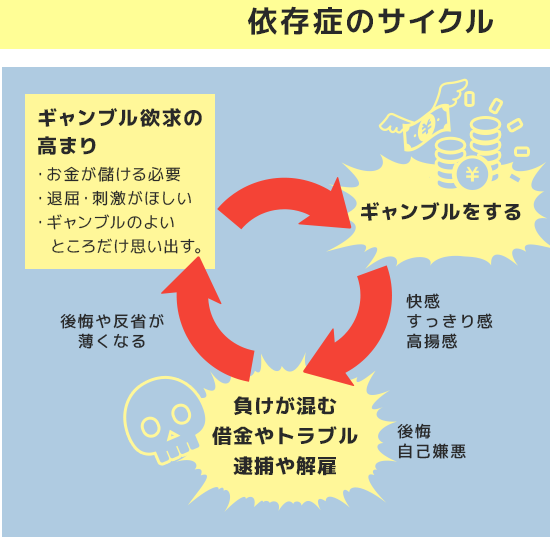

ギャンブル依存症には典型的な悪循環のサイクルがあります。上の図はギャンブル依存の循環モデルを示したものです。何らかのストレスや環境要因(右側の矢印群)がきっかけでギャンブル欲求が高まり(「お金が儲けたい」「退屈だから刺激がほしい」等とギャンブルの良い面ばかり思い出す状態)、衝動に駆られてギャンブルをしてしまうと、一時的には快感や高揚感による「すっきり」を得ます。しかし多くの場合は負けが込んで借金が増え、自己嫌悪や後悔に苛まれる結果となります。そして「もう二度としない」と後悔するものの、その後悔や反省の念は次第に薄れ、再びストレスなどの引き金によって欲求が高まると同じ行動を繰り返してしまうのです。このように報酬と後悔をぐるぐる循環するパターンに陥ると、自力で抜け出すことは非常に困難になります。

習慣化と条件付けの力は強大で、理性では「ダメだ」と分かっていても、脳がパブロフの犬のごとく条件反射的に渇望を引き起こし、手が勝手に賭け金を握ってしまう状況すら生じます。例えば、「給料日になるとパチンコに行きたくなる」「仕事帰りに駅前を通るとつい競馬新聞を買ってしまう」など、特定の状況が過去のギャンブル経験と結び付いて無意識に誘惑されるケースが少なくありません。それはちょうど、お酒や薬物依存症者が特定のグラスや注射器を見ただけで脳が興奮してしまうのと同様です。条件反射(条件付け)によってギャンブル欲求が自動的に喚起されるため、こうした習慣回路を断ち切らない限り再発リスクは常につきまといます。

再発のトリガー:外的要因と内的要因

依存症からの回復途上にある人にとって、「トリガー(引き金)」と呼ばれる再発要因への対処は極めて重要です。トリガーには大きく分けて外的トリガー(環境要因)と内的トリガー(内部状態要因)の二種類があります。外的トリガーとは、本人を取り巻く環境の中でギャンブル欲求を誘発する刺激のことです。典型例として、賭場やパチンコ店の近くを通りかかった時、テレビやインターネットでギャンブルの広告を目にした時、ギャンブル仲間に誘われた場面などが挙げられます。また、給料日直後に手元にまとまった現金があることも強い外的トリガーになりえます。これらは過去の経験と結びついた条件反射を通じて「ちょっと覗いてみようかな…」という思考を生み、ずるずると再開してしまう引き金となります。

一方、内的トリガーとは本人の内面(心や身体の状態)に関連する要因です。具体的には、ストレスや不安、怒り、退屈感、寂しさ、抑うつ感などのネガティブな感情が渇望を誘発しやすいことが知られています。例えば「イライラして気晴らししたい」「落ち込んで何もかも嫌になり、逃避したい」といった心境は危険です。また、意外かもしれませんが嬉しい気分や高揚感といったポジティブな感情もトリガーになる場合があります(勝った時の快感を思い出して「今日ならいけるかも」と舞い上がってしまう等)。さらに、「自分はもう大丈夫だ」という過信や認知のゆがみ(「今回だけは特別」「少しだけなら平気」など)も内的トリガーに含まれます。要するに、心の揺れ動きや思考パターンが再発の火種となり得るのです。

再発予防の第一歩は、自分にとってのトリガーを正確に特定することです。外的トリガーについては、過去によくギャンブルに走っていた場所や時間、人間関係を洗い出し、内的トリガーについては再発時の気分や考え方を振り返ってみましょう。「何が自分の誘惑スイッチを押すのか」を知るだけでも、無防備に再発に陥るリスクを減らすことができます。またトリガーは人によって様々であり、ある人にとって平気な状況が別の人には危険だったりします。自分固有の外的・内的トリガーを把握し、それぞれに対する対策を立てておくことが長期回復への鍵となります。

ギャンブル再発の統計:日本と世界の現状

依存症の再発は決して珍しいものではありませんが、その頻度や率は調査や定義によって幅があります。日本においては、厚生労働省の調査で成人の0.8%(約70万人)がギャンブル依存症が疑われる状態にあると推計されています。治療や自助グループ参加によって一時的に賭け事を止められたとしても、相当数の人が再び問題行動に戻ってしまうのが実情です。ある国内の追跡研究では、ギャンブル障害者の完全回復率が36.4~75.0%、部分回復率が6.8~11.1%、そして再発率が18.2~56.8%と報告されています。この幅は対象や基準によりますが、少なくとも約2割~5割強の人が再発を経験していることになります。

世界的に見ると、ギャンブル依存症の再発率はさらに高い傾向があります。カナダの研究者の報告によれば、「どのような治療経路を辿った場合でも、約90%の問題ギャンブラーが再発を経験する」とされています。これは他の物質依存(アルコールや薬物)よりやや高い水準ですが、決して回復不可能という意味ではなく「多くの人は再発を繰り返しながら最終的には回復に至る」ことを示しています。別の国際的なレビューでも、70%以上が再発するとの見解が一般的に受け入れられているといいます。例えば治療直後こそしばらく abstinence(禁賭)を維持できても、半年や一年のスパンで見ると大半が一度はスリップしてしまうというデータもあります。

もっとも、こうした数値は悲観すべきものではありません。むしろ依存症は再発を織り込んで対策を立てるべき慢性疾患だという認識が重要です。再発率が高いからといって絶望する必要はなく、再発自体は回復プロセスの一部だと捉えて対処を続けることが大切です。実際、適切な治療やサポートを受けつつ再発を乗り越えた人々も数多く存在します。重要なのは、仮に一度や二度再発してしまってもそこで諦めずに支援につながり続けることなのです。次の章では、具体的にどのような戦略で再発を防ぎ、対処していけばよいのかを見ていきましょう。

再発を防ぐための実践戦略と介入法

トリガーの回避と環境調整

再発予防の基本はシンプルです。「引き金を特定し、できる限り引き金から遠ざかる」ことが最も有効な対策となります。まず、自分にとって危険な場所・人・物をリストアップしましょう。例えばパチンコ店の前を通らないよう通勤経路を変える、ギャンブル仲間とはしばらく会わない、競馬場や雀荘の近くに行かないといった工夫です。また、自宅にある賭博を連想させるもの(くじ券、ゲーム機、過去の勝負記録など)を処分することも有効でしょう。物理的なトリガーを排除し、誘惑の種に近づかない環境を作ることが再発リスクを大幅に減らしてくれます。

加えて、金銭管理の工夫も重要です。ギャンブルにはお金が不可欠なので、現金やクレジットカードの管理方法を見直すことで衝動的再発を防ぎます。具体的には、「財布に持ち歩く現金は最低限にする」「給料や臨時収入が入ったら信頼できる家族に預ける」「電子マネーやデビットカードのみを使い、賭けに使える現金を持たないようにする」といった方法があります。海外のカウンセリング現場でも、**「現金へのアクセスを制限する」**ことは再発防止策の第一に挙げられています。お金の流れを管理し、自分だけで大金を扱えないような仕組みを作ってしまえば、衝動的に賭けに走るハードルが上がります。

対処スキルの習得と代替行動

どうしてもトリガーを完全には避けられない場面もあります。その際に重要なのが渇望(クレイビング)に対処するスキルです。認知行動療法(CBT)では、ギャンブル欲求が生じたときの具体的な対処法(コーピングスキル)を訓練します。例えば、「5分間その場で踏みとどまって深呼吸する」「誰か信頼できる人に電話して今の気持ちを話す」「コンビニで水を買って飲み、場を離れる」といった行動で一時的に衝動のピークをやり過ごす方法があります。渇望の波は永遠には続かず、たいてい数分からせいぜい30分程度で峠を越えます。その間さえしのげば再発を防げるため、この「魔の数十分」を乗り切るコーピングを複数用意しておくことが有効です。

また、代替行動を計画しておくことも再発防止に役立ちます。賭け事以外に熱中できる健全な趣味や活動を見つけ、「ギャンブルに費やしていた時間とエネルギーを別のものに置き換える」のです。運動や音楽、読書、ボランティア、あるいは家族との外出など、前向きな行動で生活を満たしていけば、ギャンブルが占めていた心の空白が徐々に埋まっていきます。実際、治療現場でも「新しい生きがいを持つこと」が長期回復の重要な鍵だとされています。特に仕事や社会活動に再び充実感を見出せれば、依存行動に戻る必要性自体が薄れていくでしょう。

マインドフルネスによる渇望対処

近年、マインドフルネス瞑想を応用した再発予防プログラム(MBRP: Mindfulness-Based Relapse Prevention)も注目を集めています。マインドフルネスとは、「今ここ」に意識を向けて自分の内面で起こる現象を評価判断せずにありのまま観察する心の訓練法です。依存症領域では、瞑想によって渇望や否定的感情を客観視し、それにとらわれない練習を繰り返します。研究によれば、マインドフルネスのトレーニングは再発や強い欲求に関係する脳の部位に影響を与えることが示唆されています。つまり、衝動に駆られそうになったとき、マインドフルな「一歩引いた」視点を持つことで、脳内の渇望反応自体を弱める可能性があるのです。

具体的な技法としては、urge surfing (渇望の波乗り)と呼ばれるマインドフルネス実践があります。これは湧き上がるギャンブル欲求を無理に抑え込まず、「波がやってきたな」と観察しながら呼吸に意識を集中してやり過ごす方法です。欲求の波がピークに達しても、「これは一時的なものだ」「やり過ごせば自分はコントロールを取り戻せる」と自覚し、過去に飲み込まれていた衝動を客観視する練習をします。マインドフルネスのキーワードは「いま、この瞬間に集中する」「湧いてくる感情や欲求をそのまま認める(しかし反応はしない)」ことです。その姿勢は、患者自身が自らの衝動や渇望に向き合い乗り越えるための有力なツールとなり得ると指摘されています。薬物など他の依存症でも有効性が報告されており、ギャンブル依存症の分野でもマインドフルネスは再発予防の新たなアプローチとして期待されています。

支援ネットワークとスリップへの対処

再発を防ぐ上でもう一つ大切なのが、適切な支援を受け続けることです。ギャンブル依存症は「一人で治すことが難しい病気」であり、周囲のサポートや専門家の力を借りることが回復への近道です。具体的には、治療プログラムへの参加やカウンセリング継続はもちろん、自助グループへの定期的な出席が推奨されます。ギャンブラーズ・アノニマス(GA)と呼ばれる自助グループは世界中に広がっており、日本でも200以上のグループが各地でミーティングを開催しています。同じ問題を抱える仲間と体験を語り合うことで孤独感が和らぎ、再発防止の知恵や勇気をもらえるでしょう。何より、「自分一人ではない」という実感は再発の誘惑に直面したとき大きな支えになります。

最後に、もし**スリップ(一時的なギャンブル再使用)**が起きてしまった場合の対処について触れておきます。万一一度でも賭け事をしてしまったら「もうダメだ…」と自暴自棄になるのではなく、直ちに立て直すことが肝心です。専門家はスリップと完全な再発を区別して捉え、「一度の過ちで回復を諦める必要はない」と強調します。実際、スリップ自体は恥ずべきことではなく、放置すると本格的な再発に繋がる危険があるので、起きてしまったら速やかに主治医や支援者、自助グループに報告し、再び支援の輪に踏みとどまることが大切です。再発しやすい依存症という病気だからこそ、長期的な視野で治療と自助に継続参加し、「今日は行かない」「今週も乗り切った」という小さな成功体験を積み重ねていくことが回復への道筋となります。

まとめ:再発サイクルを断ち切り長期回復へ

ギャンブル依存症の再発メカニズムと予防戦略について、脳科学的な要因から習慣行動、トリガー管理、そして具体的対策まで見てきました。再発は決して意志の弱さや人格の問題ではなく、脳内の報酬システムと学習された行動パターンによって引き起こされる病的な現象です。しかし裏を返せば、脳の仕組みを理解し自分のトリガーを把握することで、私たちはこの現象に計画的に対処できるということでもあります。

再発のサイクルは強力ですが、適切な介入ポイントを押さえれば断ち切ることは可能です。トリガーを避ける環境整備、渇望に対する対処スキルの習得、マインドフルネスによる衝動コントロール、そして支援者・仲間と繋がり続けること――これらを組み合わせた包括的な戦略が長期回復への鍵となります。幸い、日本でも治療プログラムや自助グループ、相談窓口が充実しつつあり、「支援を受ければ回復できる」という希望は十分に現実的です。

再発を経験した方も落胆する必要はありません。それは回復への学びの機会でもあります。大切なのは、再発の度に原因を分析し対策をアップデートしていくことです。一歩ずつでも前進を続ければ、脳も行動も必ず変えていけます。本記事の内容が、ギャンブル問題に悩む方々の再発予防策の検討に少しでも役立ち、健やかな未来への道筋を照らす助けとなれば幸いです。

参考文献

- 銀座泰明クリニック (2025). 嗜癖の脳科学. Retrieved 2025, from https://www.ginzataimei.com/knowledge/嗜癖の脳科学/:contentReference[oaicite:47]{index=47}

- ココラク・クリニック (2024). ギャンブル依存症(病的賭博・ギャンブル障害)を理解し、克服への道を探る (ブログ記事, 2024年3月26日). cocorac-clinic.comcocorac-clinic.com

- 横浜市健康福祉局 (2021). 依存症って知っていますか? (横浜市公式ウェブサイト)city.yokohama.lg.jpcity.yokohama.lg.jp

- 田辺 等 (2016). 田辺等先生に「ギャンブル依存症」を訊く (日本精神神経学会 一般向けサイト)jspn.or.jpjspn.or.jp

- 樋口 進 (監修) (2019). ギャンブル障害について(ギャンブル等依存症) (国立病院機構久里浜医療センター依存症対策全国センター). jcrc.go.jp

- 厚生労働省 (2019). ギャンブル依存症の理解と相談支援の視点 (依存症対策推進室 資料)mhlw.go.jpkurihama.hosp.go.jp

- Collier, R. (2008). The gambling take: balancing revenues and responsibilities. Canadian Medical Association Journal, 179(1), 21-22pmc.ncbi.nlm.nih.gov.

- National Institute on Drug Abuse (2020). Treatment and Recovery – Understanding relapse. Retrieved from https://nida.nih.gov (NIDA reports relapse rates ~40-60% for addiction)pmc.ncbi.nlm.nih.gov.

- 『標準的治療プログラム ガンブル障害 STEP-G』作成チーム (2014). ギャンブルの引き金と渇望(国立病院機構久里浜医療センター資料)kurihama.hosp.go.jp.

- 慶應義塾大学病院 (2023). 依存症リハビリテーションプログラム紹介 (マインドフルネスによる再発予防の可能性)note.compsych.or.jp.