ギャンブル依存症(ギャンブル障害)は、その背後にしばしば他の精神疾患を抱える複雑な問題です。近年の研究では、ギャンブル依存症患者の多くに発達障害(自閉スペクトラム症など)や注意欠如・多動症(ADHD)、さらにはうつ病や不安障害といった併存症が高い率で見られることが報告されています1。これらの疾患は脳内メカニズムに共通点を持ち、症状が重なり合うため誤診のリスクも指摘されています。本記事では、ギャンブル依存と発達障害・うつ・ADHDとの関係について、神経生物学的な共通点、鑑別診断の難しさ、統計的な併存率、具体的なケース例、そして早期発見と介入のポイントを詳しく解説します。ギャンブル問題に苦しむ本人や家族、医療関係者の方々にとって、理解と対応の一助となれば幸いです。

脳内メカニズムに見る共通点:報酬系と実行機能の障害

ギャンブル依存症とADHD・うつ病・発達障害(ASDを含む)は一見別々の病態に思えますが、脳内の共通する特性が存在します。その一つが報酬系の調節異常です。脳の報酬系(ドーパミンを主体とする神経回路)は、快感や動機づけに関わる領域であり、ギャンブル依存症ではこの報酬系が過剰に活性化しやすくなっています。例えば、スロットマシンで大当たりしたときに放出されるドーパミンは、脳の快感中枢を強く刺激し、「もっとやりたい」という衝動を生みます。これは薬物依存と同様のメカニズムで、ギャンブルもドーパミン報酬経路を強力にハイジャックすると言われています。ADHDもまたドーパミンの機能低下(報酬系の低活性)に関連しており、刺激や即時の報酬を求める脳の傾向が強いことがわかっています。実際、ADHDのある人は日常的な小さな報酬では脳が十分に反応せず、強い刺激やリスクの高い行為(例えば賭け事)に対して過剰に惹かれる傾向があります。この「報酬欠乏症候群」とも呼ばれる状態では、大きな報酬や刺激を得ようとするあまり、ギャンブルなどリスク行動に走りやすくなると考えられます 。一方、うつ病では報酬系の働きが低下し**快感を感じにくく(快感消失)**なるため、日常の楽しみを失った結果としてギャンブルなど刺激の強い行為にのめり込んでしまうケースもあります。またASD(自閉スペクトラム症)では社会的な報酬への反応が独特で、代わりに数的パターンやルールへの強い興味が報酬系を刺激することがあります。例えば、ルーレットやポーカーのパターンに魅了され、結果は偶然でもその過程自体に没頭してしまうことがあります 。

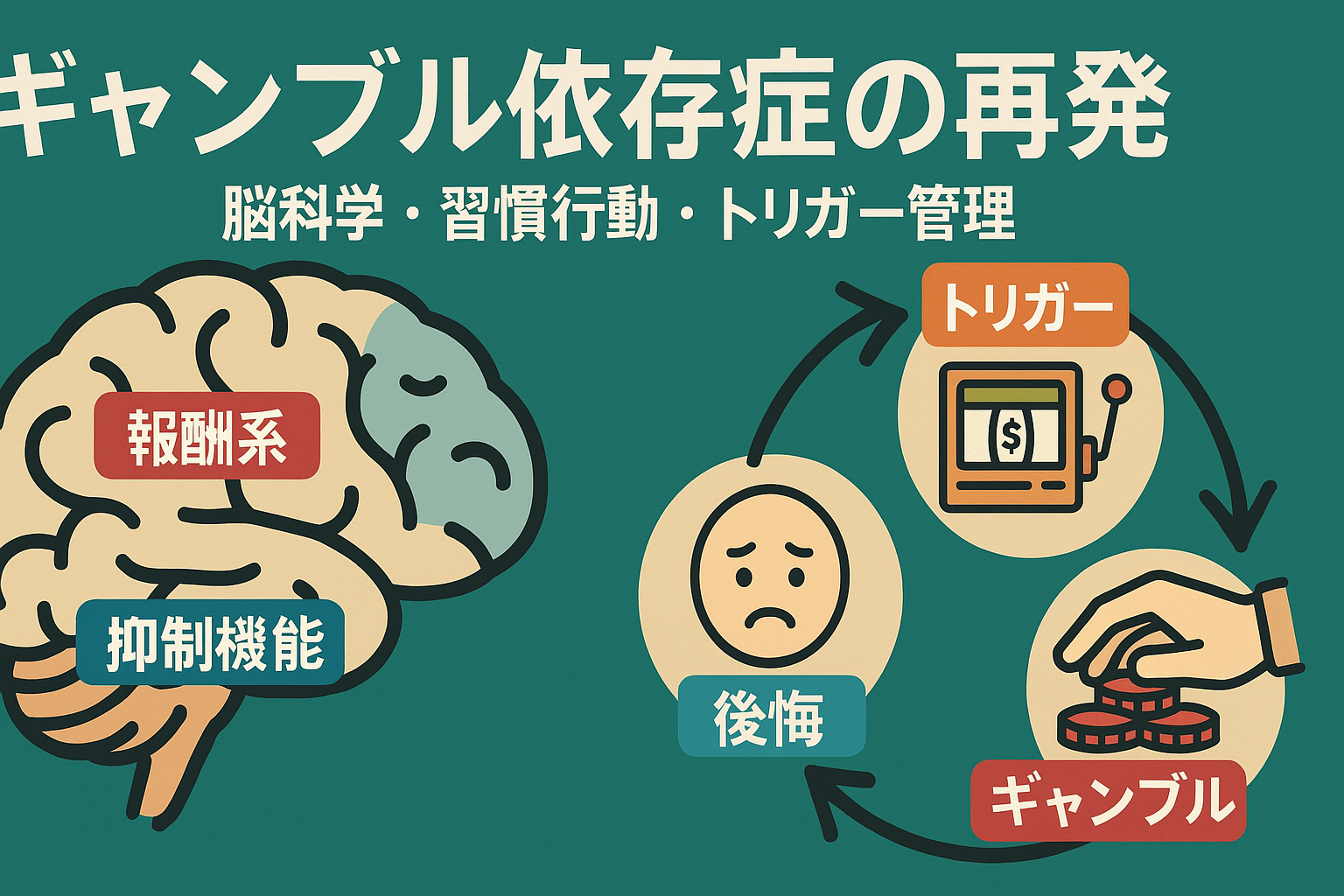

もう一つの共通点は実行機能の障害です。実行機能とは脳の前頭前野が司る計画立案・注意制御・衝動抑制などの能力で、これがうまく働かないと目先の欲求を抑えられず衝動的な行動をとってしまいます。ADHDは典型的に実行機能(注意・抑制)の弱さを特徴とし、ASDでも柔軟な思考や状況に応じた対応が難しい場合があります。ギャンブル依存症でも、長時間の賭博で脳疲労が起きたり、繰り返し負ける経験によって前頭前野の抑制力が低下することが知られています。その結果、「もうやめよう」という理性より「取り返したい」という衝動が勝ってしまうのです。実際に、ギャンブル障害とADHDはいずれも衝動性が高く自己制御が難しいという臨床的特徴を共有しています 。注意力の散漫さや計画性の乏しさも共通してみられ、思いつきで賭けに手を出してしまう、損失が膨らんでも深く考えず繰り返してしまうといった行動パターンが生じます。うつ病の場合は衝動性よりも判断力・集中力の低下が問題となり、金銭管理がおろそかになって気づけばギャンブルに依存していた、という形で関与することがあります。

さらに、情動調節の困難さも見逃せません。ADHDのある人は感情の起伏が激しくストレス耐性が低い傾向があり、嫌な気分を紛らわせるためにギャンブルに逃避することがあります。同様に、うつ病や不安障害を抱える人は抑うつ感や不安感から一時的に逃れる手段としてギャンブルを用いるケースもあります。しかしギャンブルの結果は多くの場合逆効果で、負ければさらに落ち込み、勝っても一時的な高揚の後に自己嫌悪が襲うという悪循環に陥りがちです。ASDでは感覚過敏やフラストレーションの蓄積からパニックになることがありますが、ギャンブル中の刺激(音や光、勝った時の高揚)が一種の自己刺激行為となり得る一方、負けた時の挫折は過度の不安や抑うつ反応につながる可能性があります 。このように各疾患に固有の脳特性がギャンブル行動に影響を与え、結果として症状を悪化させ合うことがあるのです。

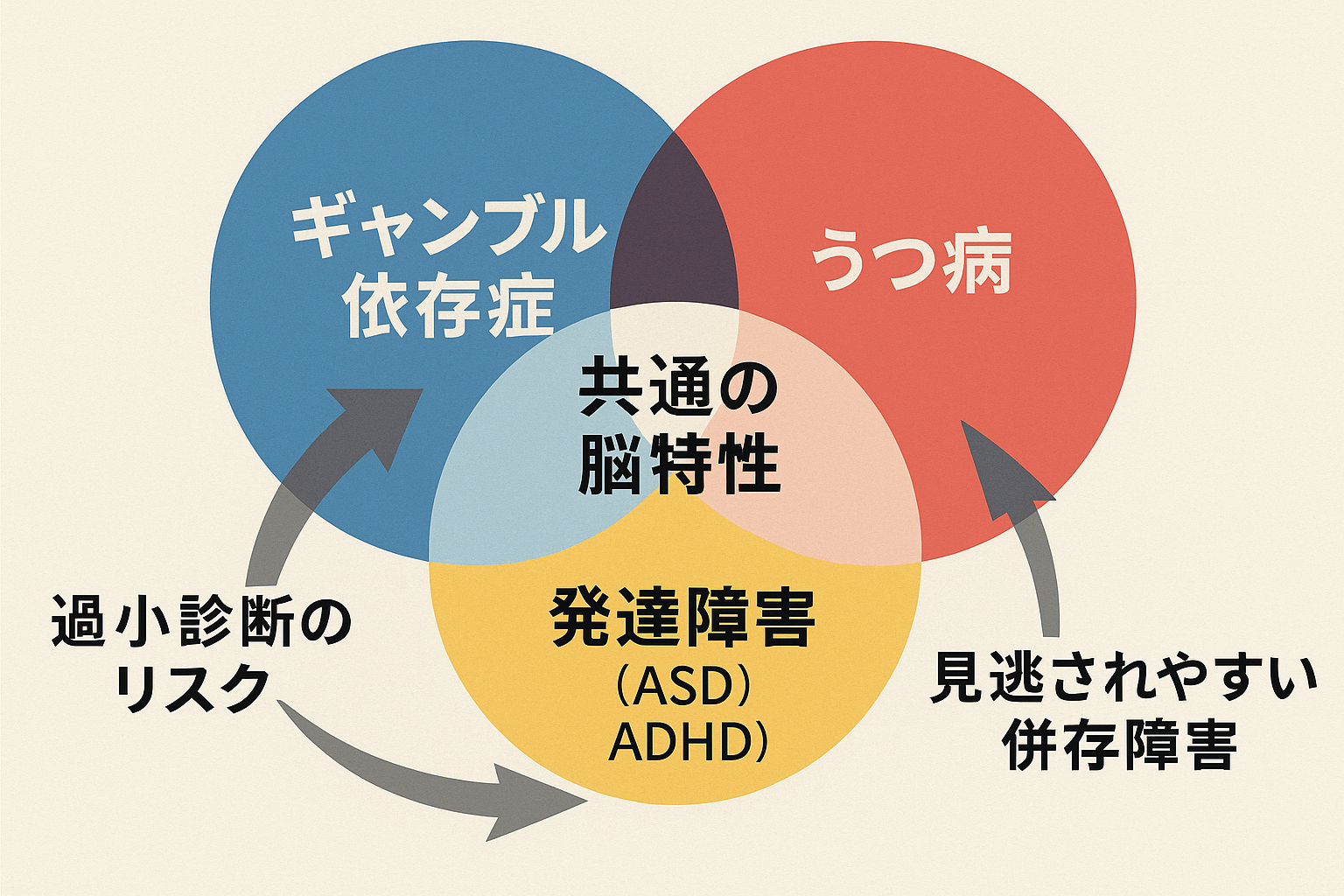

図1: ギャンブル依存症と他疾患の関連(概略) – ADHDやASDなど発達障害の特性(衝動性や認知の偏りなど)はギャンブル依存の発症リスクを高めます。一方、ギャンブルによる多大なストレスや損失は二次的に抑うつ症状(うつ病)を引き起こす可能性があります。赤の点線矢印は、ギャンブル依存の症状(注意散漫や多弁、多幸感など)がADHDと誤診されるリスクを示唆しています。このように症状が重なり合うことで、どの問題が根底にあるのか判断が難しくなる場合があります。

鑑別診断の難しさ: 重なり合う症状による誤診リスク

上述のような共通する脳特性と症状のオーバーラップにより、鑑別診断(どの疾患が主な原因かを見極めること)の難しさが生じます。臨床現場では、ギャンブル依存症に伴う行動や気分の変化が他の疾患と混同され、誤った診断・対応がなされるケースが少なくありません。

例えば、ギャンブル依存症患者に見られる落ち着きのなさや注意散漫、衝動的な言動は、一見するとADHDの症状に似ています。借金や仕事問題で頭が一杯になり注意力が低下している人、賭けのスリルを求めて衝動的に行動する人を見て、「大人のADHDではないか」と判断してしまうことがあります。しかし実際には、これらの症状は長年のギャンブル習慣による脳機能の変化やストレス反応であり、元々ADHDでない人にも生じ得るものです。その結果、本当はギャンブル依存が主たる問題なのにADHDと誤診され、刺激剤などのADHD治療薬が処方されてしまうといったミスマッチが起こる可能性があります(※ADHD薬は本来ギャンブル依存症状の改善にも有用な場合がありますが、誤診は治療計画の混乱を招きます)。

逆に、もともとADHDを抱える人がギャンブル依存に陥っているケースでは、表面に現れる問題行動(浪費や嘘、トラブル)がクローズアップされ、「意志が弱い」「人格的な問題だ」と誤解されたり、うつ病や境界性人格障害など他の診断名を当てられてしまうことがあります。ADHDの不注意・多動衝動症状は幼少期から存在するはずですが、大人になるまで正式な診断を受けずに過ごし、社会生活の中でストレスフルな状況(例えば過度の仕事プレッシャーや人間関係の摩擦)にさらされてギャンブルで気晴らしをするうちに依存が形成される、といった経緯も珍しくありません。このような場合、本来のADHDという基盤が見過ごされてしまうと、ギャンブル依存症状だけをいくら治療しても再発を繰り返す恐れがあります。実際、ADHDを併存するギャンブル依存症患者は併存しない患者に比べてギャンブル問題が深刻化しやすく、他の精神疾患も併発しやすいことが報告されています5。この研究では、成人期までADHD症状が持続した患者はギャンブルの深刻度が有意に高く、抱える精神疾患の数も多かったとされ、裏を返せばADHDに気づかず放置するとギャンブル依存の治療が難渋する可能性を示唆しています5。

また、自閉スペクトラム症(ASD)の特性がギャンブル依存と混同されるケースも考えられます。ASDの方はこだわりの強さやコミュニケーションの困難さから社会的孤立を招きやすく、その孤独を紛らわすために一人でできるオンライン賭博やパチンコに没頭してしまうことがあります 。周囲から見ると「ギャンブルばかりして引きこもっている」と映りますが、根底にはASD由来の対人不安や感覚過敏が潜んでいるかもしれません。しかしASDは一見気づかれにくく、ギャンブル問題の影に隠れて診断されないことがあります。逆に、ASDの人がギャンブルに熱中している場合、その反復的なパターン志向や数字への執着といったASDの特徴がギャンブル行動をさらに強化している可能性があります 。適切な支援計画を立てるにはASDの有無を見極めることが重要ですが、それがなされないと「ギャンブル依存症」とだけ評価され、ASD特有の支援(ソーシャルスキルトレーニングや感覚過敏への配慮など)が提供されないままとなってしまいます。

さらに、うつ病との鑑別も重要です。ギャンブル依存症の人は、長期にわたる金銭的・社会的な問題から深い抑うつ状態に陥ることが多く、その状態だけを見ると重度のうつ病と診断される場合があります。もちろんギャンブルと無関係に臨床的なうつ病を発症する人もいますが、もしギャンブルの存在が見落とされて抗うつ薬だけが投与されても、根本原因であるギャンブル行動が続く限り問題は解決しません。医師にはギャンブルによる二次的な抑うつなのか、一次的な大うつ病性障害にギャンブルが併存しているのかを見極めることが求められます。しかし本人が罪悪感や恥の意識からギャンブルを隠している場合、うつ病だけが前景化してしまい誤った治療方針につながるリスクがあります。

このように、ギャンブル依存症と他の精神疾患は症状が複雑に絡み合うため、誤診や見逃しが生じやすいのです。一つの疾患ラベルにとらわれず、包括的に本人の生育歴や行動パターンを評価することが重要となります。

統計で見る高い併存率:ギャンブル依存症と他疾患の関連

ギャンブル依存症が他の精神疾患とどの程度重なっているのか、具体的なデータを見てみましょう。国内外の研究からは、ギャンブル障害者におけるADHDやASD、気分障害の併存率が一般集団と比べて著しく高いことが示されています。

図2: ギャンブル依存症患者における主な併存症の有病率(%) – 一般成人集団との比較。一例として、注意欠如・多動症(ADHD)、自閉スペクトラム症(ASD)、うつ病、不安障害の併存率を示す。一般成人ではADHDは約4%、ASDは約1~2%、うつ病や不安障害はそれぞれ5~10%程度と推定されるのに対し、ギャンブル依存症患者ではそれらがいずれも数倍以上高い有病率を示している234。青のバーがギャンブル依存症患者、灰色のバーが一般成人を表す。

まずADHDについて、その併存率は研究によって幅がありますが、約20%前後と報告されることが多く、サンプルによっては30~40%近くに達する場合もあります23。一般成人のADHD有病率(約4~5%)と比べると数倍に相当し、統計的にも有意に高い値です3。たとえば日本のある臨床研究では、ギャンブル依存症患者の**26.0%が成人ADHD傾向(自己報告尺度でのスクリーニング陽性)を示したと報告されています2。別の国際的な調査やレビューでは、治療機関を受診する病的賭博者の約21~27%**が生涯でADHDの診断基準を満たすとのデータもあります3。【注:ADHDの併存率は、評価方法(自己報告か診断的面接か)や対象集団(地域サンプルか治療サンプルか)によって差異がありますが、いずれにせよ一般集団より有意に高いことに変わりありません。】

次に**発達障害(ASDを中心に)の併存率です。ASDに関しては研究蓄積がまだ十分ではありませんが、最近の報告では約5~10%程度のギャンブル依存症者がASDの診断基準を満たす可能性が示唆されています。また診断まで至らなくとも、ASD傾向(自閉傾向)の強い人はかなりの割合に上るようです。日本の臨床研究では、ギャンブル依存症患者の29.8%が自閉スペクトラム症の特性(AQ:自閉症スペクトラム指数による評価)で基準値を超えるスコアを示したとされています2。この値は一般成人における自閉傾向の割合(数%程度)より明らかに高く、ASD特性がギャンブル問題に関与している人が少なからず存在することを物語っています2。もっとも、ASDの場合はADHDに比べ見かけ上の症状がギャンブル行動と直接結びつきにくいため、「隠れたリスク因子」**として潜んでいることもあります。ASD特有の不安の感じ方や没頭しやすさがギャンブル依存に影響しているケースは、統計以上に多いかもしれません。

**気分障害(うつ病など)**との併存も非常に高率です。うつ病に関して言えば、**約30~40%**のギャンブル障害者が大うつ病エピソードを経験しているとの報告があります14。地域住民から病的賭博者を抽出した研究のメタ分析でも、**37.9%が何らかの気分障害(主にうつ病)を有していたとされています1。Quigleyら4のコミュニティ調査では、問題ギャンブラーの32.4%が現在うつ病を患っており、うつ病を併発したギャンブラーは併発していないギャンブラーに比べてギャンブルの深刻度が高く、人格面でも神経症傾向(不安・抑うつに陥りやすい傾向)が強いことが示されました4。不安障害についても併存率は高く、広場恐怖や全般性不安障害、PTSDなど様々な不安症が報告されています。メタ分析では37.4%**が何らかの不安障害を伴うとされ1、パニック発作や強迫症状がギャンブル依存と共に見られるケースも珍しくありません。双極性障害(躁うつ病)も比較的高率で、特に躁状態の衝動性がギャンブル行動と結びつきやすいため注意が必要です。

以上のように、ギャンブル依存症患者の大多数は何らかの精神疾患を併せ持っているといっても過言ではありません。Lorainsらの系統的レビューでは、病的ギャンブラーの**約75-80%**が少なくとも一つ、**約50%が二つ以上の他の精神疾患を抱えていたとされています1。特に物質乱用(アルコールや薬物)との重複も深刻で、賭博とアルコール依存の両方に苦しむ例も多いことが知られています1。このような実態を踏まえると、ギャンブル依存症は単独で成立することは稀であり、むしろ「併存症候群の一部」**として包括的にとらえるべき問題であることがわかります。

ケース例:症状の重なりが招く誤診と遅れる支援

ここで、実際にあり得るケースをいくつか紹介し、症状の重なりによる診断・支援上の難しさを具体的に考えてみましょう(実例はプライバシーに配慮し架空のケースを組み合わせたものです)。

ケース1: 「Aさん(30代男性)」ADHDを見逃されていたギャンブル依存症 – Aさんは大学卒業後に就職しましたが、20代後半からパチンコやオンラインカジノにのめり込み、多額の借金を抱えて精神科を受診しました。初診時、Aさんは意欲の低下や不眠など抑うつ症状が顕著で、医師からうつ病と診断されました。しかし治療を続けても気分は改善せず、むしろギャンブルでさらに散財する悪循環に陥っていました。詳しく話を聞くと、Aさんは子どもの頃から落ち着きがなく勉強に集中できない子で、「大人のADHD」の傾向が疑われました。改めてADHDの評価を行ったところ診断基準を満たしたため、ADHD治療薬の処方とコーチングが開始されました。するとギャンブルへの衝動が次第にコントロールしやすくなり、本人も「今まで仕事でもミスばかりで自己嫌悪だったが、原因がわかってホッとした」と語りました。このケースでは当初うつ病とのみ診断されていたためにADHDへの対処が遅れ、結果としてギャンブル依存の治療も長引いてしまいました。適切な鑑別と治療介入によって初めて**本来の問題(ADHDに起因する衝動性)**にアプローチでき、ギャンブル依存からの回復につながったのです。

ケース2: 「Bさん(20代男性)」自閉スペクトラム症とギャンブル依存の重なり – Bさんは幼少期から対人関係が苦手で、会話のキャッチボールや空気を読むことが難しいタイプでした。高校卒業後もうまく就職できず、家に引きこもりがちになりますが、インターネット上で麻雀ゲームやオンラインポーカーに熱中するようになりました。次第に**「この役が出るパターンが読めるかもしれない」「統計的に次は勝てる」と信じ込んで賭け麻雀サイトに高額をつぎ込むようになり、多額の負債を抱えて家族が相談機関に連れてきました。当初、支援者はBさんのギャンブル依存症状(強迫的なまでのギャンブル行為)に着目しましたが、面接の中でBさんが幼少期から特定の興味に極端に没頭する傾向や、失敗時にパニックを起こすなどASDの特徴を持つことが明らかになりました。そこで専門医の診断を受けた結果、自閉スペクトラム症(いわゆる「高機能自閉症」)と判明しました。以降、Bさんにはギャンブル依存の治療と並行してASD向けのソーシャルスキルトレーニングや生活リズム支援が提供されました。家族もBさんの特性への理解を深め、ギャンブル以外の没頭できる活動(コンピュータプログラミング講座)を勧めたところ、次第にオンライン賭博への興味が薄れていきました。このケースでは、ASDが背景にあると分からなければ単に「依存症だから金銭管理に問題がある」としか見えなかったかもしれません。ASDゆえの認知の偏り(勝敗パターンへのこだわり)や生活スキルの不足**に対処することで、初めてギャンブル依存そのものにも適切なアプローチが可能になった好例と言えます。

ケース3: 「Cさん(40代女性)」うつ病の陰に隠れたギャンブル問題 – Cさんは真面目な性格で知られる会社員でしたが、あるときから抑うつ症状が現れ休職しました。心療内科でうつ病と診断され薬物治療を続けましたが、半年経っても一向に良くなりません。主治医が詳しく探ったところ、Cさんは実は職場の人間関係に疲れてパチンコでストレスを発散していたことが分かりました。当初は月1回程度だった遊技頻度が、休職後は毎日のように通うまでになり、貯金を使い果たしていました。Cさんはその事実を医師にも家族にも言えずに苦しんでいたのです。うつ病の治療方針にギャンブル依存の対応(経済カウンセリングや日中の過ごし方の見直し)を組み込み、本人もギャンブル問題専門の自助グループに参加して状況を打ち明けることで、ようやく回復の軌道に乗りました。このケースでは、ギャンブル問題が隠れていたために治療抵抗性のうつ病のように見えていましたが、背景要因に対処したことで改善が見られました。患者さん自身が罪悪感から問題行動を隠すことはよくあるため、治療者側が安全な雰囲気を作り告白を促すこと、家族も頭ごなしに責めず寄り添う姿勢が重要だと示されています。

以上のケース例からも、症状の重なりが診断と支援を難しくする現実が浮かび上がります。しかし同時に、適切に全体像を評価し直すことで最善のアプローチが見えてくることも示唆されています。

早期発見と介入のポイント:包括的な支援に向けて

ギャンブル依存症とADHD・ASD・うつ病などの併存が疑われる場合、早期にそれぞれの問題を見極めて対処することが回復への近道です。そのための具体的なポイントを以下にまとめます。

- 包括的なスクリーニング評価: ギャンブル依存症の治療現場では、初期評価時に他の精神疾患のスクリーニングを行うことが推奨されます。具体的には、注意欠如・多動症の自己報告尺度(ASRS)や自閉スペクトラム症のスクリーニングテスト(AQやCAARS)、抑うつ尺度(PHQ-9など)や不安尺度を用い、併存症の兆候を見逃さないようにします。成人期のADHDは見過ごされがちですが、問題ギャンブラーの約40%以上が幼少期にADHD症状を呈していたとの報告もあり5、治療者は「もしかするとADHDかも?」という視点を常に持つことが重要です。実際、Brandtら5は**「ギャンブル依存症者の治療にはADHDのスクリーニングと併存の確認を不可欠な要素とすべきである」**と提言しています。これはADHDのみならずASDやうつ病についても言えることで、初期評価で包括的に情報を集めておくことで誤診を防ぎ、治療計画を的確に立てることができます。

- 多職種アプローチと情報共有: ギャンブル依存症はその性質上、精神科医、臨床心理士、ソーシャルワーカーなど多職種の連携による支援が有効です。併存症がある場合は尚更で、たとえば精神科医が薬物療法でADHDやうつ病症状を安定させつつ、心理士が認知行動療法でギャンブルへのコントロール力を養い、ソーシャルワーカーが生活環境の調整(経済的整理や就労支援)を行う、といった包括的支援体制が望まれます。家族も治療チームの一員として位置づけ、家族教室などで正しい知識や接し方を学ぶことが勧められます。特にASDやADHDが絡む場合、周囲の理解と環境調整が症状軽減に直結するため、家庭・職場を含めた生活全体での対応策を話し合うことが大切です。

- 個別ニーズに応じた治療戦略: 併存症の種類に応じて、治療・支援の重点も変わってきます。例えばADHDを併発している場合、衝動性のコントロールには薬物療法(メチルフェニデートやアトモキセチン等)が有効なことがあります。薬物療法に抵抗がある場合でも、行動療法的なコーチングによって時間管理や金銭管理のスキルを身につけさせることができます。うつ病を併発している場合は、まず安全の確保(自殺リスク評価)を行い、必要に応じて抗うつ薬や抗不安薬を用いつつ、認知行動療法(CBT)などでギャンブルに依存しないストレス対処法を養います。不安障害が強い場合は、曝露療法や森田療法的アプローチも視野に入るでしょう。ASDが背景にある場合は、構造化された環境作り(生活リズムを整えルールを明確化する)、ソーシャルスキルトレーニング、感覚過敏への配慮(例えば長時間のホール滞在で感覚的に疲弊しないよう環境調整する)などが重要です。ギャンブル行動自体へのアプローチとしては、本人の動機づけを高める動機づけ面接、トリガー状況を遠ざける刺激制御(例えば店の近くに行かない、インターネットにフィルタをかける)、代替行動の提案(運動や趣味などギャンブル以外で快感を得られる活動を見つける)といった方法が有効です。これらを組み合わせ、オーダーメイドの支援計画を立てることが理想です。

- 継続的なモニタリングと柔軟な修正: 併存症への対処は一度きりではなく、経過中も継続して評価・修正を行う必要があります。治療が進むにつれ、当初は見えなかった別の問題が表面化することもあります(例えば、ギャンブルをやめた後に初めて強い不安症状が出現し、実は不安障害が隠れていたことがわかる、等)。定期的にカンファレンスを開き、症状の推移や生活状況の変化をチームで共有して、必要なら診断名や方針の見直しも行います。柔軟に対応することで、「せっかく治療したのに別の問題でつまずく」という事態を防ぎ、長期的な回復を支えることができます。

最後に、当事者や家族への心理教育とエンパワーメントも欠かせません。ギャンブル依存やADHD・うつ病といった診断名は、ともすれば本人を否定的に捉えさせてしまうレッテルになりがちです。しかし本記事で述べたように、これらは脳の働き方の偏りに起因する症状であり、本人の人格的欠陥ではありません。その理解を深めることで、恥や罪悪感を和らげ前向きに治療へ参加できるようになります。家族もまた、「怠けている」「意志が弱い」といった誤解を改め、病気として適切にサポートする視点を持つことが重要です。共通の脳特性を理解すれば、「なぜこの人はギャンブルをやめられないのか」「なぜ落ち着きがないのか」といった疑問に科学的な説明がつき、対処の糸口が見えてきます。ギャンブル依存症と発達障害・うつ・ADHDとの複雑な関係性に対処するには、医学的知見と共感的な姿勢の両輪が必要です。適切な理解と早期介入によって、苦しんでいる方々がそれぞれの人生を取り戻す支援がさらに進むことが期待されます。

参考文献

- Lorains, F. K., Cowlishaw, S., & Thomas, S. A. (2011). Prevalence of comorbid disorders in problem and pathological gambling: Systematic review and meta-analysis of population surveys. Addiction, 106(3), 490-498. doi:10.1111/j.1360-0443.2010.03300.x

- So, R., Sato, Y., Hashimoto, N., & Furukawa, T. A. (2023). Prevalence of suspected autism spectrum disorder and attention-deficit hyperactivity disorder in a Japanese clinical sample with gambling disorder: A cross-sectional study. Psychiatry and Clinical Neurosciences Reports, 2(3), e131. doi:10.1002/pcn5.131

- Altable, M. (2022). Pathological gambling in ADHD: A review. Journal of Drug and Alcohol Research, 11(1), Article 91374. doi:10.4303/jdar/236165

- Quigley, L., Yakovenko, I., Hodgins, D. C., Dobson, K. S., El-Guebaly, N., Casey, D. M., … & Schopflocher, D. P. (2015). Comorbid problem gambling and major depression in a community sample. Journal of Gambling Studies, 31(4), 1135-1152. doi:10.1007/s10899-014-9488-8

- Brandt, L., & Fischer, G. (2019). Adult ADHD is associated with gambling severity and psychiatric comorbidity among treatment-seeking problem gamblers. Journal of Attention Disorders, 23(12), 1383-1395. doi:10.1177/1087054717690232