ギャンブル依存症(病的賭博)は、近年「行動嗜癖(Behavioral Addiction)」として薬物やアルコール依存と同じカテゴリーに分類されています。これは、脳科学の研究が示すところではギャンブルによる脳への作用が薬物乱用の場合と非常によく似ているためです 。ギャンブルは脳の「報酬系」と呼ばれる神経回路を強く刺激し、ドーパミンという神経伝達物質の放出を引き起こします。この報酬系(快感や嬉しさを感じる脳内回路)の活性化パターンは、薬物が引き起こす作用とほぼ同じだという報告があります ^1。実際、脳画像研究ではギャンブル依存症の人の脳に、薬物依存症の人と共通する変化が見られており、脳の特定領域の活動低下や構造変化が確認されています 。本記事では、ギャンブル依存症が脳にもたらす主な構造的・機能的変化について、専門的な知見に基づきながらも分かりやすく解説します。また、ドーパミン神経系と強化学習(脳が報酬から学習するメカニズム)の関係、長期的な神経可塑性(脳の変化する能力)への影響、自己制御機能の低下、さらに脳機能が回復し得る可能性についても最新の研究結果を交えて紹介します。依存症当事者やご家族の方にも理解できるよう専門用語も丁寧に補足しますので、ぜひ最後までお読みください。

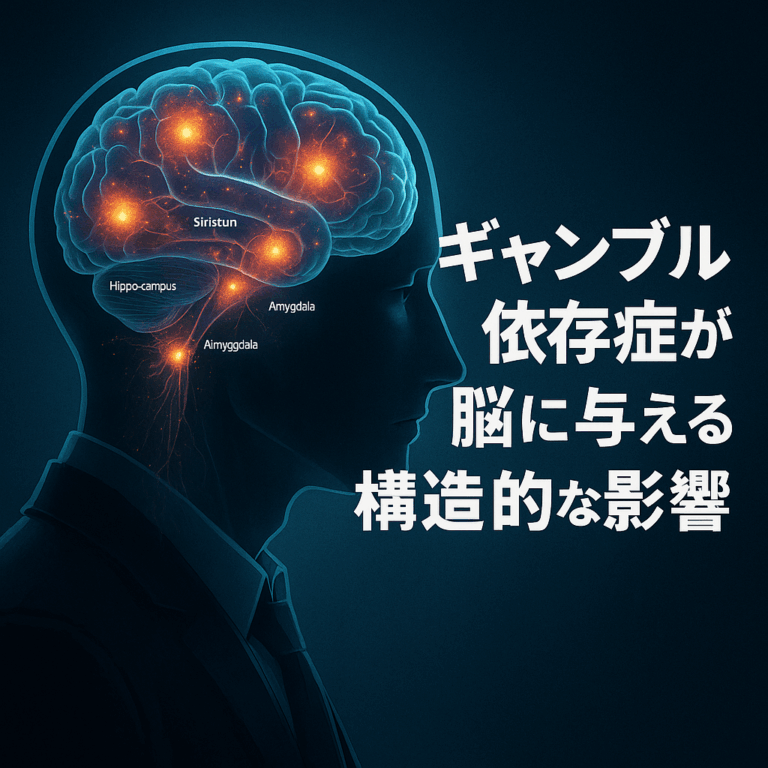

脳構造への影響:前頭前野・線条体・扁桃体の変化

ギャンブル依存症では、脳の特定の領域に構造的・機能的な変化が生じることが知られています。主に指摘されるのは、前頭前野・線条体・扁桃体といった領域です 。これらは意思決定や衝動抑制、報酬の処理、感情反応などに深く関与する部位であり、ギャンブル依存症ではそれぞれに以下のような異常が報告されています。

- 前頭前野(ぜんとうぜんや, Prefrontal Cortex): 前頭前野は額の裏側に位置し、人間の理性や意思決定、衝動のコントロールを担う重要な脳領域です。ギャンブル依存症の患者では、この前頭前野の活動低下が繰り返し報告されています 。例えば、賭博に関連する映像や音を見聞きしたときの脳反応を調べると、健常者に比べてギャンブル依存症者では前頭前野の賦活(活動)が有意に低いことがわかっています 。前頭前野は本来「それ以上はやめておこう」とブレーキをかける役割を持ちますが、その働きが低下すると衝動を抑えにくくなり、理性的な判断よりも目先の報酬に飛びつきやすくなると考えられます 。実際、ギャンブル依存症の人々は衝動性が高い傾向があり、これは前頭前野の機能低下と関連すると指摘されています [^2]。

- 線条体(せんじょうたい, Striatum): 線条体は大脳基底核の一部で、特に腹側線条体(ふくそくせんじょうたい, ventral striatum)と呼ばれる領域は報酬系の中核として知られています。脳深部に位置するこの部位(側坐核とも呼ばれる)は、快感や「やった!嬉しい!」という報酬の信号を処理する中心です。ギャンブル依存症では、この腹側線条体の反応に異常が見られます。興味深いことに、ギャンブル依存症者では金銭的な報酬を得たときの腹側線条体の反応が低下している(鈍くなっている)ことが報告されています 。一見すると「儲かったのに反応が低い」というのは不思議ですが、これは「報酬欠如モデル(Reward Deficiency Model)」と呼ばれる仮説で説明できます 。つまり、もともと脳の報酬系の働きが低いために強い刺激を求めてギャンブルにのめり込むという考え方です 。実際、健常者では小さな勝利でも十分に満足感を得られるところ、ギャンブル依存症の脳では大きな勝利でないと報酬系が強く反応しにくい状態になっている可能性があります。このため、より高額の賭けやリスクの高い勝負を次々と求めるようになると考えられます。また、ギャンブル特有の現象として「ニアミス(あと一歩で勝ち)」がありますが、依存症者の脳では「負けたはずのニアミスですら報酬系が活性化してしまう」ことが明らかになっています 。実験ではスロットマシンで「もう少しで大当たり」という目が出たとき、実際には賞金は得ていないにもかかわらず、脳内の腹側線条体など報酬経路が本物の勝利時とほぼ同じように反応するのです 。このように勝っても負けても脳が興奮状態になりやすいため、負けが続いても「次こそは」と賭け続けてしまう悪循環が生まれます。

- 扁桃体(へんとうたい, Amygdala): 扁桃体は感情の中枢とも言われ、恐怖や不安、喜びといった情動反応や、経験から学習した報酬・罰の記憶に関与する脳構造です。ギャンブル依存症者では、この扁桃体にも構造的変化が報告されています。代表的な研究では、ギャンブル依存症者の扁桃体の体積(灰白質容積)が健常者よりも有意に小さいことが示されています 。同じ研究で海馬(かいば, hippocampus)という記憶に関わる領域の容積低下も認められており、こうした変化は薬物依存症で認められる脳萎縮と似た傾向です [^3]。扁桃体の容積減少や機能異常は、損失に対する反応の鈍さと関係している可能性があります。実際、最新の脳画像研究によれば、ギャンブル依存症の人は「損をすること」に対する脳の感じ方(損失回避傾向)が健常者より弱く、その神経基盤として扁桃体と前頭前野の機能的な結びつきの異常が指摘されています 。具体的には、ギャンブル依存症では勝つ予感に対して扁桃体と眼窩前頭皮質(OFC)の結びつきが過剰に強まる一方、負けそうな局面での扁桃体と内側前頭前野(VMPFC)の結びつきが弱いことが報告されました 。平たく言えば、勝ちの興奮は通常以上に盛り上がるのに、負けることへの恐れやブレーキがかかりにくい脳状態だということです。このような脳内ネットワークの偏りにより、「大負けするかも」という抑制より「大勝ちしたらどうしよう!」という期待が勝ってしまい、結果として損失を重ねても賭け続ける行動につながると考えられます 。

ドーパミン神経系と強化学習:ギャンブル依存のメカニズム

ドーパミンは脳の報酬系において中心的な役割を果たす神経伝達物質で、「快感」や「学習」のシグナルとして機能します。私たちが何か良いことを体験したとき、例えばおいしいものを食べたり賞賛されたりすると、脳内でドーパミンが分泌され、その出来事を「また繰り返したい!」と学習します。これを強化学習(reinforcement learning)と呼び、脳はドーパミンを介して「その行動は良かった」「これは避けよう」といった情報を蓄積していきます。

ギャンブルにおいては、この強化学習システムが巧妙にハッキングされます。カジノやパチンコでは、勝てるか負けるか分からない不確実なタイミングで突然大きな報酬(大当たり)が得られることがあります。このような予測不能な報酬は、脳にとって非常に強烈なドーパミン放出刺激となります。実験的にも、ランダムな報酬スケジュール(変動比率スケジュール)は最も行動を強化しやすいことが知られています。ギャンブルはまさにこのランダム強化の代表例であり、スロットマシンにおける断続的な勝利が脳内ドーパミン神経を過剰に活性化させるのです 。ドーパミンが出ると脳は「これは重要な行動だ、繰り返そう」と学習しますから、たとえ小さな勝ちでも脳はそれを記憶し「また賭けたい!」という強烈な欲求(クレイビング)を生み出します。

さらに、ギャンブル依存症ではドーパミン神経系の反応パターン自体にも変調が起こります。例えば、衝動性が高い人ほど勝利時の脳内報酬信号が過剰に強まり、逆に負けたときの否定的信号は弱くなる傾向が報告されています 。実際の研究で、スロットマシンゲーム中の脳活動を解析したところ、もともと衝動的な性格傾向が強い人ほど勝った瞬間に腹側線条体や扁桃体の活動が大きく増加し、一方で負けたときの反応は小さいという現象が確認されました 。言い換えれば、興奮(正の強化)は人一倍感じやすいのに、痛み(負の強化)は感じにくい状態です。このような偏った強化学習が行われると、負けの経験から「もうやめよう」と学ぶことが難しくなり、勝った記憶ばかりが強化されて更なるギャンブル行動に拍車をかける結果になります。

ドーパミン神経系の変調は、長期的には受容体の感受性変化など脳の化学的適応も引き起こします。薬物依存の研究では、ドーパミンの受容体(D₂受容体)の数や機能が変化し平常時の快感が得にくくなる(快感の閾値が上がる)ことが知られています。 前述の報酬欠如モデルとも関連しますが、ギャンブル依存症者では普段の生活で喜びを感じにくくなり、ギャンブルで大当たりしたときだけ強い快感を感じるという状態に陥りがちです。そのため、日常生活の中で他の趣味や仕事に興味を持てなくなり、ますますギャンブルにのめり込んでしまう悪循環が形成されます。

神経可塑性と自己制御への影響

神経可塑性(synaptic plasticity)とは、簡単にいえば「脳が経験に応じて形を変える性質」のことです。脳のニューロン(神経細胞)は、新しい経験や学習によって相互のつながり(シナプス結合)を強めたり弱めたりします。これは本来、私たちが適応的に学習し成長していくためのプラスの機能ですが、依存症においてはこの可塑性がマイナス方向に働いてしまいます。すなわち、ギャンブル行動を繰り返すことで「賭け続けること」が脳に学習され、やめにくい回路が出来上がってしまうのです。

たとえば前述の報酬系と前頭前野のバランスの乱れも、繰り返しの賭博行動によって一層固定化されていくと考えられます。正常な脳では前頭前野が報酬系を適切に制御し、「今はやめておこう」「これはリスクが高すぎる」と判断できます。しかし依存が進むと、衝動を抑える前頭前野のネットワークが弱まり、報酬を求める衝動のネットワークが相対的に強化されます。その結果、「賭けたい!」という欲求にブレーキをかけることがますます難しくなるのです。 実際、ギャンブル依存症患者を対象とした国内研究では、前頭前野のある部位(背外側前頭前野)の活動低下が確認され、その部位と内側前頭前野との神経結合が弱い人ほど禁ギャンブル継続期間が短い(再燃しやすい)ことが報告されました 。これは脳内の自己制御ネットワークの弱体化が直接ギャンブルの再発に結びついている可能性を示唆しています。

さらに、ギャンブル環境に関連する視覚・聴覚刺激(例:パチンコ店の照明や音、競馬場の雰囲気など)も脳内で強力に学習されています。依存症の脳では、そうしたギャンブル関連の刺激を目にしただけで報酬系が活性化しドーパミンが放出されることがあります。これをキュー誘発欲求(Cue-induced craving)と呼び、条件反射的に「体が賭けを求めてウズウズする」状態です。たとえばパチンコ依存の方が、街中でたまたまパチンコ店の看板を見かけた途端に強い誘惑を感じる、といった経験はこの現象によるものです。脳が環境の手がかりと報酬体験を結び付けて学習した結果であり、依存症からの回復を難しくする要因の一つです。

このように神経可塑性によって「ギャンブルに最適化されてしまった脳」ではありますが、裏を返せば脳は適切な介入によって再び変化し得ることも意味します。近年の研究では、認知行動療法などの心理治療や新しい薬物療法に加えて、経頭蓋磁気刺激(TMS)等による脳への直接的な刺激で前頭前野の働きを改善しようとする試みも始まっています 。日本でも、依存症患者の認知の柔軟性を高める目的で脳に非侵襲的刺激を与えるニューロモデュレーション技術の開発が進められており、今後の治療法確立に期待が持たれます 。

長期依存による変化と脳機能回復の可能性

ギャンブル依存症が長期間続くと脳への影響はより固定化・深刻化すると考えられます。実際に「20年以上ギャンブルを続けた人の脳」を調べると明らかな差異が見られますが、それが原因(ギャンブルによって脳が変化した)なのか、あるいは結果(もともと脳に脆弱性があった)なのかは明確ではありません 。おそらく、もともとの素因と長年のギャンブル行動による変化が相まって現在の脳状態が形作られているのでしょう 。この因果関係を解き明かすには縦断的研究(時間を追って同じ人の脳を追跡する研究)が必要とされており、健常者がどのようにして依存症へ移行するか、その途中で脳に何が起きるかを明らかにする試みが進められています 。

では、一度適応してしまった脳は二度と元に戻らないのでしょうか?

現在の研究は明るい見通しも示しています。適切な治療介入や長期間のギャンブル中止によって、脳機能が部分的に回復する可能性が示唆されているのです。 例えば、薬物依存症者を対象にした研究ですが、数か月以上の断酒・断薬期間を経た患者では、報酬に対する脳の反応や認知機能テストの成績が改善し始めるといった報告があります 。ギャンブル依存症においても、賭けない期間が長く続けば衝動的な欲求は徐々に和らぎ、神経回路のバランスも幾分整ってくると考えられます。実際、自己申告ベースではありますが、ギャンブルを絶ってから日が経つにつれ「頭のモヤが晴れてきた」「賭けたい気持ちが少し落ち着いてきた」という回復過程の報告もあります。また、先述のような脳刺激を用いた介入によって前頭前野の活動を高める試みや、認知トレーニングによって衝動抑制機能を鍛えるリハビリテーション法も検討されています 。これらは脳の可塑性をポジティブな方向に利用し、損なわれた認知機能をリカバリーするアプローチです。

もっとも、依存症からの「脳の完全な回復」には個人差が大きく、現時点で万能な治療法があるわけではありません。脳はある程度までは機能を取り戻す一方、長年染み付いた回路がゼロになるわけではないため、再びギャンブルに触れれば容易に依存がぶり返す恐れもあります。「脳が元に戻るまで油断せずリハビリを続ける」こと、そして再び依存の回路を刺激しない環境作りが大切だと言えるでしょう。ギャンブル依存症は脳の病とはいえ、脳は変えられる可能性も持っています。適切な支援の下で根気強く取り組めば、脳の機能と生活を取り戻せる希望は十分に残されています。

参考文献

- Bates, M. (2015). “Gambling Addiction and the Brain.” BrainFacts.org. (SfN:神経科学学会による一般向け解説記事)

- Rahman, A. S., Xu, J., & Potenza, M. N. (2014). “Hippocampal and amygdalar volumetric differences in pathological gambling: a preliminary study of the associations with the behavioral inhibition system.” Neuropsychopharmacology, 39(3), 738-745.

- Shao, R., Read, J., Behrens, T. E., & Rogers, R. D. (2013). “Shifts in reinforcement signalling while playing slot-machines as a function of prior experience and impulsivity.” Translational Psychiatry, 3(10), e213.

- Fujimoto, A., Tsurumi, K., Kawada, R., et al. (2017). “Deficit of state-dependent risk-attitude modulation in gambling disorder.” Translational Psychiatry, 7(4), e1085.

- Genauck, A., Quester, S., Wüstenberg, T., et al. (2017). “Reduced loss aversion in pathological gambling and alcohol dependence is associated with differential alterations in amygdala and prefrontal functioning.” Scientific Reports, 7(16306), 1-11.

- Goudriaan, A. E., et al. (2015). “Neurocognitive recovery in gambling disorder after abstinence.” Clinical Psychology Review, 41, 7-15. (長期断賭博による認知機能回復に関するレビュー)